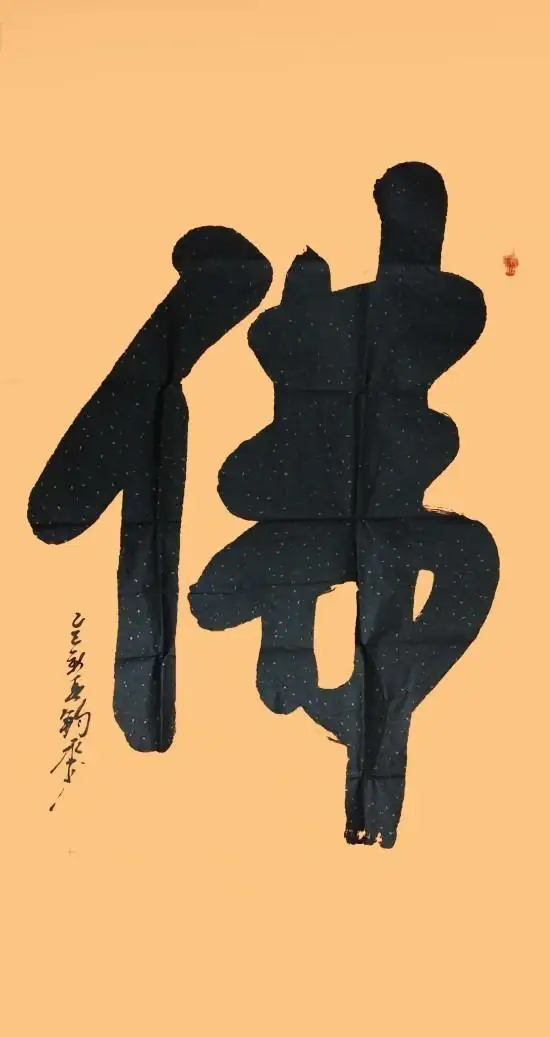

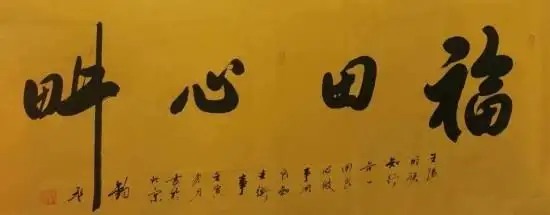

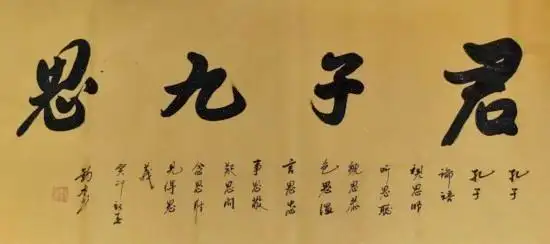

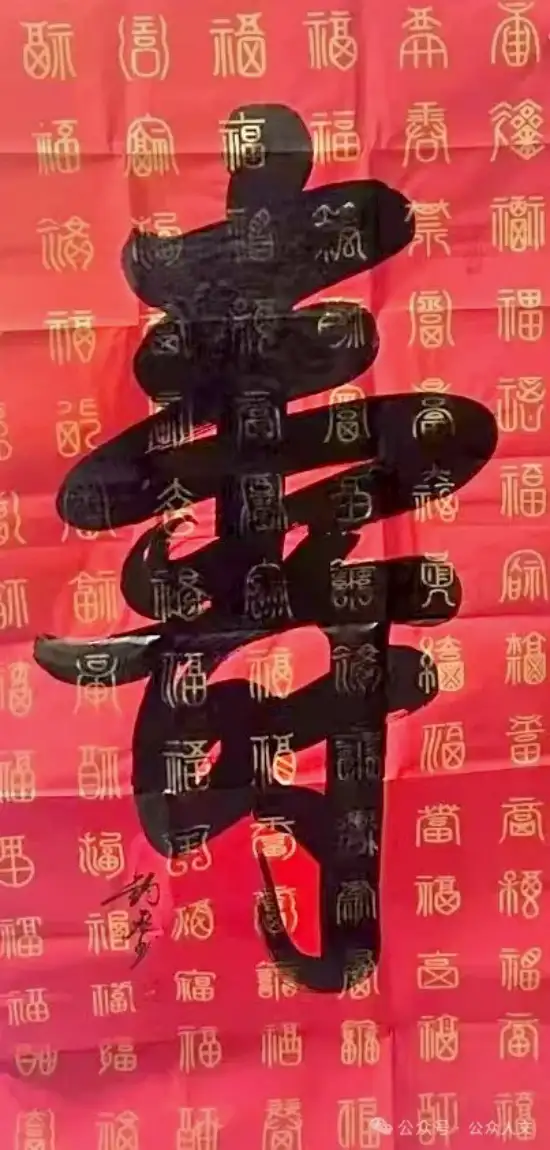

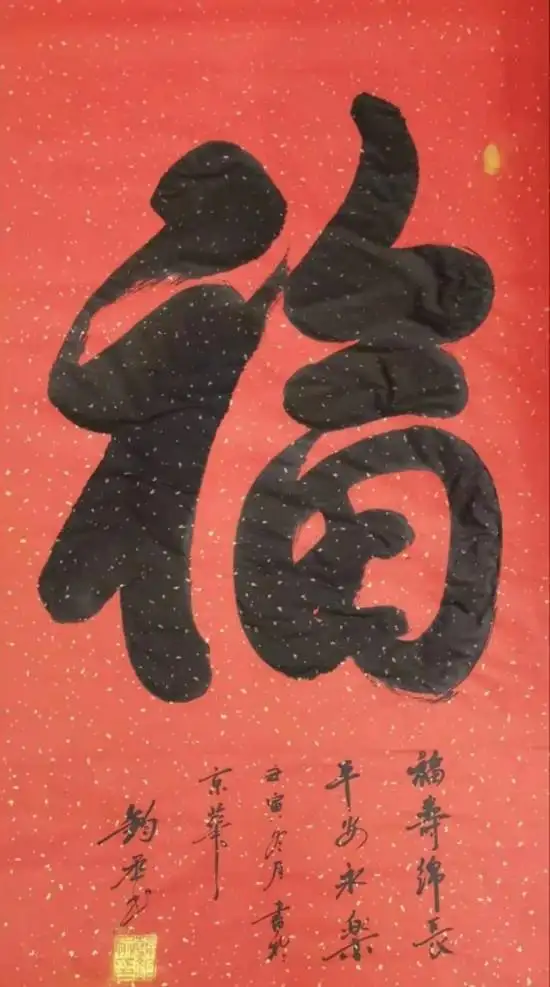

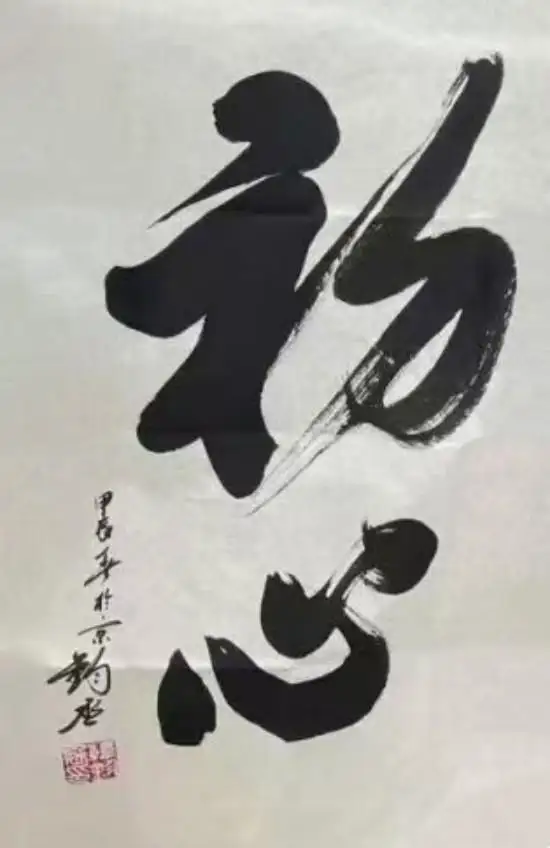

韩钧丞 中国式亲情《思亲》哲思的火种

记李时珍养生堂糖尿病调理中心

昏黄灯光下,银针穿梭的剪影被岁月拉得老长。当我们在韩钧丞《思亲》的四句短章里与这位母亲相遇时,她鬓角的霜雪正悄然诉说着时光的重量。这首小诗以白描手法勾勒出母子之间最朴素的情感图景,却在方寸之间承载了中华文化中关于孝道、亲情与生命传承的深沉哲思。

“灯下补衣影,鬓边霜雪痕”,诗的开篇便以两组特写镜头切入。“灯”作为古典诗词中常见的思乡意象,在此处既是物理空间的光源,更是情感记忆的火种。昏黄的光晕里,母亲微驼的脊背弯成一道温柔的弧,银针在指缝间上下翻飞,布帛摩擦声与时钟滴答声编织成深夜里的摇篮曲。这让我想起归有光《项脊轩志》里“儿寒乎?欲食乎?”的呢喃,同样是在摇曳烛火中,母亲的身影永远是游子心中最温暖的锚点。

“鬓边霜雪痕”则以极简笔触完成了对母亲形象的时空跨越。“霜雪”二字既写实又写意,既是对白发的具象描摹,又暗合“朝如青丝暮成雪”的生命慨叹。当我们注意到“影”与“痕”

的对仗时,会发现诗人巧妙地用光影的虚实相生,将母亲的劳作姿态与岁月刻痕并置——前者是动态的守护,后者是静态的流逝,共同构成了母爱的双重维度:既在日常琐碎中温柔包裹,又在时光洪流里默默承受。

这种以细节见深情的写法,与孟郊《游子吟》形成微妙呼应。孟诗通过“临行密密缝”的动作特写传递母爱,此诗则以“补衣影”的剪影艺术延续这一母题。不同的是,诗人将视角从游子的行囊转向母亲的鬓角,在“影”与“痕”的褶皱里,我们看见的不仅是一位母亲的苍老,更是千万个家庭中母亲们共同的生命图景:她们在灯下缝补的,何止是游子的衣衫,更是岁月的破绽与时光的缺口。

“春晖犹未报”一句,如桥梁般接通古典诗词的精神血脉。诗人化用孟郊“报得三春晖”的诗意,将母爱比作永不褪色的春日暖阳。这个意象的妙处在于,它既保留了古典诗词的审美意蕴,又赋予其新的情感张力。“犹未报”三个字,如同一记重锤,敲在每个读者的心上——它道破了天下儿女共同的惶恐:当我们惊觉母亲鬓角的白发时,才突然意识到“子欲养而亲不待”的威胁始终悬在头顶。

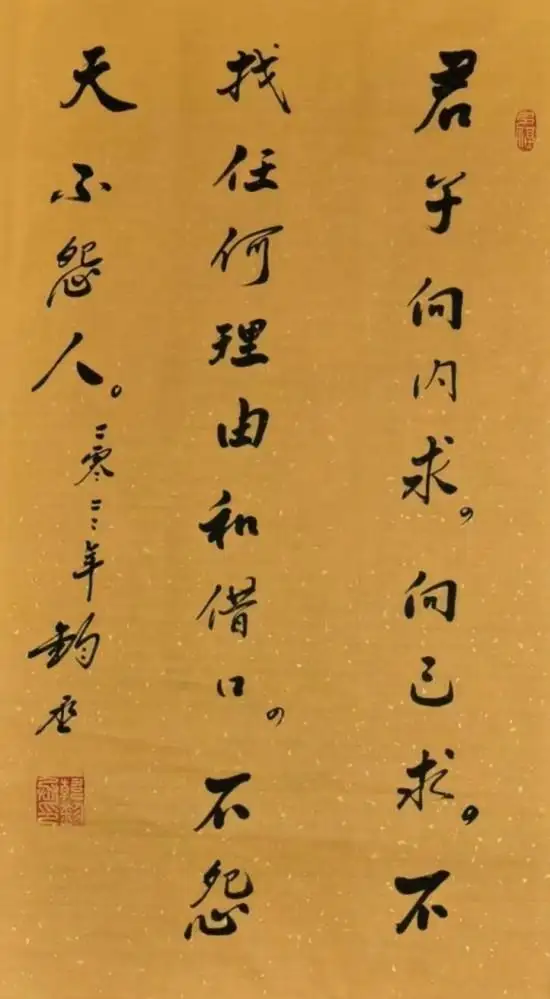

在传统文化语境中,“春晖”不仅是母爱的象征,更承载着儒家伦理的核心命题。《诗经》里“哀哀父母,生我劬劳”的喟叹,《二十四孝》中“卧冰求鲤”的典故,都在反复诉说着“孝”文化作为中华文化基因的重要性。这首诗的高明之处,在于它没有停留在道德说教的层面,而是通过“不敢负慈恩”的内心剖白,将孝道转化为生命自觉。“不敢”二字极富张力:它既是对母亲养育之恩的诚惶诚恐,也是对自身责任的清醒认知,更是对文化传统的自觉传承。

这种情感表达与现代心理学中的“内疚感”形成有趣对照。心理学家弗洛伊德认为,内疚感源于对父母的潜意识敌意与道德约束的冲突;而在这首诗里,“不敢负慈恩”的“不敢”,更多是一种基于血缘亲情的生命共振。它不是外在规范的强迫,而是内心深处对爱的回应,就像小草对阳光的本能仰望,是刻在基因里的情感密码。

当我们将这首诗置于当代社会语境中审视,会发现它悄然触碰了现代性带来的亲情困境。在快节奏的生活里,“灯下补衣”的场景已逐渐消逝,取而代之的是视频通话里的匆匆问候、购物车中的孝心快递。但诗人用“影”与“痕”的意象,为我们留住了工业化时代里日益稀缺的情感质感。那些被我们忽略的细节,母亲补衣时眯起的眼睛、穿针时颤抖的手指、白发里藏着的流年,都在诗行里重新获得了重量。

“不敢负慈恩”的“不敢”,在当代语境中更显沉重。它既是对传统孝道的坚守,也是对现代生活的反思。当“常回家看看”写入法律,当空巢老人成为社会议题,这首《思亲》诗歌

犹如一声警钟提醒我们:所谓孝道,从来不是简单的物质回馈,而是情感的在场与生命的陪伴。就像诗人雷平阳在《母亲》中写的:她越活越小,像我刚出生时 / 那样小。当我们真正读懂母亲鬓角的“霜雪痕”才会明白,所谓亲情,不过是一场爱与时间的双向奔赴。

在这个碎片化的时代,诗歌的意义或许就在于此:它用凝练的语言为情感赋形,让我们在快与慢的缝隙里,重新凝视那些被忽略的生命细节。《思亲》的四句短章,如同一面棱镜,折射出中华文化中亲情的多重光谱——它是灯下的剪影,是鬓角的霜雪,是未报的春晖,更是刻在血脉里的“不敢”与“不能”。当我们合上书页,那些在诗行里重逢的瞬间,终将化作我们生命里最温柔的力量,指引我们在时光的长河里,做一个懂得感恩、敢于担当的归人。

韩钧丞《思亲》

灯下补衣影,

鬓边霜雪痕。

春晖犹未报,

不敢负慈恩。

注:

1. 前两句截取母亲灯下缝衣、白发渐生的典型画面

2. "春晖"承孟郊诗意,暗喻母爱如春日暖阳

3. 末句"不敢"二字,道尽人子愧怍与传承之志