郑文乔散文节选

个人简介:

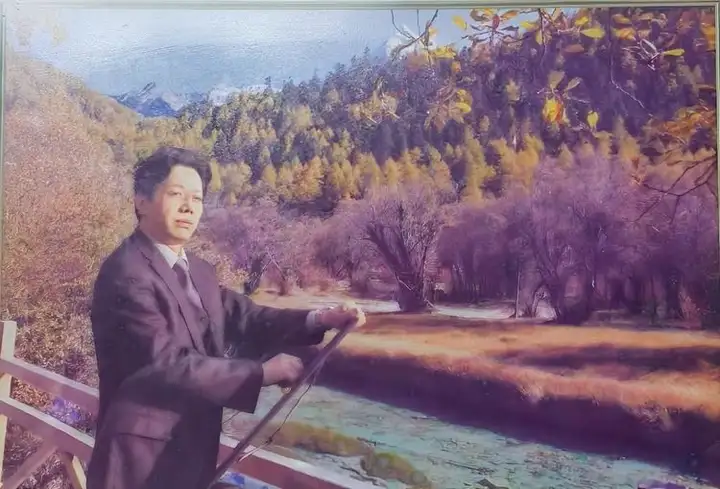

郑文乔,原名郑生虎,男,1962年生, 安徽望江人,大学学历。

现为:中国书法学术委员会委员

中国美术家协会会员

中国书法家协会会员

中国书画研究院院士

国家一级美术师

西泠印社签约著名书画家

安徽省青少年硬笔书法协会理事

安庆市政协委员

安庆市诗词协会会员

中国书法家协会安徽分会会员

中国美术家协会安徽分会会员

东莞市理工学院法学院教授

广东科技学院教授

广东省人力资源研究会顾问

东莞市建工信息协会顾问

东莞市人力资源研究会特别顾问

安徽省青少年书画家协会理事

中国作家协会东莞分会会员

中国楹联学会会员

郑文乔先生出生于书香世家,友善,谦恭向上,为当今名士。自幼承祖训,悉门研讨王羲之,颜真卿、欧阳询、石涛、八大山人等各大名家,融通贯通,逐渐形成自己作品风格。作品载入多种书画作品集精通诗、书、画、棋,被誉为风流鬼才,其作品多次参加全国书画大赛并获金奖.并被选送加拿大、美国、南非、日本等国和名家收藏。

并被选入:

《当代书画百家》

《当代书法百家》

《当代书法家大辞典》

《现代最具潜力书画家大词典》

《中国当代艺术界名人录》

《现代最具潜力书画家作品》等多种大型书画集。

已出版有《当代中国名家书画集·郑文乔书画作品》书法卷、花鸟卷、山水卷等。等多种大型书画集。

一、屏幕里的姐姐,心头的雪——文/郑文乔

我常在异乡的深夜,打开手机里的监控软件,看家乡的日出日落。那些装在村口老槐树、小卖部门檐、祠堂拐角的摄像头,是我窥探故乡的眼睛。

腊月二十三,小年前一天。屏幕里,毛姐和几个老姐妹坐在向阳的墙根下晒太阳。寒冬的日光薄得像层纱,罩在她们花白的头发上。毛姐不知听了什么笑话,笑得前仰后合,那笑容透过冰冷的屏幕,一直暖到我心里去。

我下意识地伸手去触摸屏幕,指尖却只碰到一片冰凉。

毛姐是我二伯的女儿,因我家没有女儿,母亲便将她接来抚养。大人们是这么说的,我出生时,她早已出嫁,对这些前尘往事毫无印象。但自我记事起,毛姐就是我最亲的姐姐。

监控画面忽然切换到大路上,几个孩童追逐打闹。我忽然想起四十年前,也是这样的冬日,毛姐牵着我的手走在田埂上。她的手因常年劳作粗糙如树皮,却温暖得让我舍不得松开。

"虎伢子,手这么凉也不知道戴手套。"她总是这样唠叨着,然后把我的小手塞进她的棉袄口袋里。那口袋里总有些稀奇玩意儿,有时是几颗炒蚕豆,有时是块麦芽糖。

每年除夕,毛姐总会准时送来新棉袄和新布鞋。母亲早逝后,这份温暖来得更加珍贵。记得有一年她来得晚了些,我的手脚都生了冻疮,流着脓血,自己都不敢多看。毛姐看见后,眼泪啪嗒啪嗒往下掉:"都怪姐来晚了......"

最难忘的是那个黄昏。我放牛归来,数来数去少了一头。吓得蹲在水库大坝上直哭。毛姐举着火把深一脚浅一脚找来时,天已黑透。

"傻孩子,牛丢了就哭成这样?"她替我擦干眼泪,拉着我漫山遍野地找。最后在一条水沟里找到了那头赖在水里不肯起来的犟牛。回家的路上,她背着走不动的我,哼着歌:"虎伢子莫哭哟,姐姐在呢......"

还有那个结薄冰的冬日。我在堰塘边洗衣,一不小心让衣服随水漂走。那是我最好的一件衣服,是毛姐一针一线缝的。我急得直跺脚,旁边的姑娘们却笑:"漂走了正好,旧的不去新的不来。"

是毛姐,不知从哪里冒出来,挽起裤腿就踏进刺骨的冰水里,三下两下就把衣服捞了上来。"虎伢子就这一件体面衣服,丢了让他穿什么?"她拧干衣服上的水,轻轻拍我的头:"傻孩子,以后小心点。"

工作后每年回乡,我总要给毛姐带很多礼物。她每次都嗔怪:"又乱花钱。"然后偷偷抹眼泪。姐夫在一旁憨笑,这个被全村人叫做"马虎佬"的男人,总是笨手笨脚地帮忙准备年货,却总帮倒忙。

三年前,我把毛姐接到东莞。原本想让她享享清福,却没想到成了她最寂寞的时光。我工作忙,她听不懂方言,整天对着电视发呆。总是说:"别管我,你忙你的。"

后来外甥在东莞开了家天津包子铺,把姐夫也接来帮忙。我去看她时,她正在揉面,脸上沾着面粉,笑得比在老家时还开心:"这下好了,有事做了。"

我安心了,却去看得越来越少。总以为来日方长,总以为屏幕里的笑容会永远在那里。

直到那个凌晨,外甥的电话惊醒了我:"舅舅,妈妈走了......"

不可能!我昨天还在监控里看见她好好的,坐在门口择菜,还对着摄像头笑了笑——她总是知道我在看。

一千多公里路,我开了九个多小时。一路上,四十年的往事在脑海里翻涌。赶到时,灵堂已经设好。我穿着来不及换下的红色T恤,呆呆地站在棺木前,竟然一滴眼泪都流不出来。

"这是谁啊?还穿红衣服......"有人窃窃私语。

我在老家待了整整半个月,每天都要翻看监控录像,一遍遍确认毛姐最后的日子。画面里她总是笑着,晒太阳、聊天、做饭......没有一丝预兆。

今天我又打开监控软件,阳光很好,墙根下依然坐着一群老人。只是再也看不到那个最爱笑的身影了。

屏幕外的我,终于泪流满面。

姐,东莞的包子铺还开着,姐夫学会了做肠粉,外甥生意越做越大。

姐,村里装了新路灯,再也不用打手电筒找牛了。

姐,我现在有很多很多件好衣服,再也不会因为丢了一件就哭鼻子了。

可是姐,为什么我最想要的,还是那年你从冰水里捞起来的那件旧衣裳?那上面,有你的温度啊。

窗外飘起今冬第一场雪,我关掉监控画面,却关不掉心头那片永不融化的冰雪。

文章评析:《屏幕里的姐姐,心头的雪》

这篇纪念毛姐的文章情感真挚、感人至深,通过细腻的笔触和生动的细节,成功塑造了一位慈爱、勤劳、无私的姐姐形象。以下从几个方面进行评析:

一、情感表达

文章最大的成功在于情感的真挚与深沉。通过对往事的回忆,如毛姐为"我"做新衣、冰水中捞衣服、深夜找牛等细节,将姐弟间深厚的情感淋漓尽致地展现出来。特别是结尾处"为什么我最想要的,还是那年你从冰水里捞起来的那件旧衣裳?那上面,有你的温度啊"一句,堪称点睛之笔,将思念之情推向高潮。

二、叙事技巧

1. 独特的视角:以"监控摄像头"作为叙事线索,既符合现代生活特征,又暗喻着时空的距离与情感的贴近这一矛盾,构思巧妙。

2. 时空交错:在现实与回忆间自如切换,使文章层次丰富而不杂乱。

3. 细节描写:文中多处细节描写生动传神,如毛姐"脸上沾着面粉,笑得比在老家时还开心"等,使人物形象跃然纸上。

三、人物塑造

毛姐的形象丰满立体:

· 通过"粗糙如树皮的手"表现其勤劳

· 通过冰水捞衣、深夜寻牛表现其慈爱

· 通过"别管我,你忙你的"表现其体贴 这样一个默默付出、不求回报的姐姐形象,令人动容。

四、语言特色

语言朴实无华却饱含深情,没有华丽辞藻的堆砌,却在平淡中见真情。如"那口袋总有些稀奇玩意儿"、"她拧干衣服上的水,轻轻拍我的头"等语句,平淡中见深意。

五、可提升之处

若说可进一步完善的地方,或许可在以下方面稍作加强:

1. 情感层次:悲痛之情表现充分,但可增加一些复杂情感的描写,如愧疚、遗憾等,使情感更加立体。

2. 细节深度:个别场景可再深入挖掘,如得知毛姐去世时的心理变化过程,可描写得更细致些。

3. 象征意义:文中"监控"这一意象很有潜力,可进一步深化其象征意义——不仅是科技的连接,更是情感的维系与无奈。

4. 结构节奏:中间回忆部分篇幅较长,可适当调整节奏,使文章张弛有度。

六、总体评价

这是一篇感人至深的纪念文章,情感真挚,细节生动,人物形象鲜明。作者通过平淡中见深情的笔调,成功地塑造了一位可亲可敬的姐姐形象,表达了对逝去亲人的深切怀念。文章最打动人的地方在于其"真"——真情、真事、真感受,让读者能够感同身受,产生强烈共鸣。

毛姐虽已离去,但通过文字,她的形象永远鲜活地留在读者心中,这或许就是文字最大的魅力,也是对逝者最好的纪念。

二、义重如山——文/郑文乔

腊月二十八,火车站里人声鼎沸。我提着塞满年货的行李箱,挤在熙攘的人群中,每一步都踩在归心似箭的期盼上。妻子的拿手好醋鱼、儿子盼了一年的烟花炮竹,还有老屋里那盏永远为我亮着的灯,都在三百里外的故乡等着我。

手机的震动突如其来,在喧嚣中固执地持续。我费力地腾出手,听筒那端传来断断续续的抽泣:"文乔...我爸不行了...医生说可能就是这两天的事。我一个人...实在害怕..."

人声鼎沸中,那个"死"字却清晰如刀,直刺心扉。脑海中闪过老人慈祥的笑脸,去年离别时他还握着我的手说:"常来啊,我给你留着最好的茶。"此刻,他的生命如风中残烛,他的女儿在电话那端无助哭泣。

"在哪见面?"我问,声音平静得让自己都惊讶。没有权衡,没有犹豫,仿佛这个决定早已在命运中写好。

挤出人潮时,我给妻子发了条短信:"临时有事,不回去了,你们过年。"拇指在发送键上停留了三秒,最终重重按下。关机前,屏幕上是儿子发来的消息:"爸爸,我给你留了最大的鞭炮!"

飞机穿越云层,我在万米高空闭上双眼。妻子此刻该是看着短信愣神,儿子一定会追问爸爸什么时候回来。对不起,我在心里说,可是那边是一条人命啊。

到达南方小城时,斜雨如织。她独自站在出站口,瘦弱的身子在寒风中瑟瑟发抖。我接过她手中的伞,为她撑起一片无雨的天空。她的眼泪混着雨水滑落:"谢谢你来了。"

推开那扇斑驳的木门,我愣在原地——老人正坐在桌边包饺子,看见我立刻笑得满脸皱纹都舒展开来:"文乔来了!快坐快坐,就等你开饭呢!"

我困惑地看向朋友,她羞愧地低下头:"对不起,我不这样说,你不会来的。爸爸天天念叨你,说就想和你再过个年..."

那一刻,本该升起的怒火被老人期待的眼神浇灭。满桌都是我爱吃的菜,老人还记得半年前无意间提到的口味。这个谎言里,藏着一颗渴望团圆的真心。

除夕夜,我们围炉守岁。老人絮絮叨叨说着村里的趣事,火光在他脸上跳跃。爆竹声中,我想起儿子该是在院子里放鞭炮了,妻子一定站在窗前张望。但看着眼前老人满足的笑容,我觉得这个选择,值了。

正月十六,离别时刻。老人坚持送我到村口,突然从怀里掏出个布包,一层层打开,是叠得整整齐齐的八百元钱。

"拿着,路上用。"老人将钱塞进我手里,粗糙的掌心磨得我手心生疼。

我的手像被烫到一般缩回:"叔,我不能要,我有钱。"

推搡间,我看见他龟裂的手掌——那是一双劳作一生的手,掌心的老茧比石头还硬。这八百元,得是他多少天的起早贪黑?最终我收下了,知道这不是钱,是一份沉甸甸的心意。

回家的路很长,长到足够我想好所有解释的话。但推开家门,妻子冰冷的眼神让所有准备好的说辞都冻结在喉间。

"一个电话,你就扔下我们母子过年?"她问,声音平静得可怕。

我想解释老人的期盼,想解释那个善意的谎言,但她抬手制止:"不必了。"

从那天起,家成了最熟悉的陌生地。妻子不再问我行程,儿子看我的眼神带着疏离。我尝试弥补,但有些裂痕一旦产生,就再难愈合。

第二年腊月二十六,我正在贴春联,一个年轻姑娘拖着行李箱站在门前。

"我爱他,有错吗?"她对闻声出来的妻子说。

我愣住了——那是我帮助过的一个大学生,曾经差点误入歧途。不知她怎么会找到这里来。

妻子静静地看了她一会,居然笑了:"进来吧,一起吃年夜饭。"

那年春节,家里多了一个陌生人,气氛却意外地融洽。妻子和那姑娘聊得投机,我反而像个局外人。夜深时,妻子轻声说:"我明白你了,有些人,是该帮的。"

时光荏苒,曾经陪我回家过年的朋友早已嫁作人妇,那个贸然上门的姑娘也去了国外深造。而我的妻子,在三年前的一个清晨悄然离去,只留下一纸离婚协议和一张字条:"我懂了你的义,却等不了你的回头。"

如今我独居小院,常与酒为伴。有人问我后悔吗?为了朋友,丢了家庭。

我斟满一杯酒,敬天地,敬远方。

"义字当头,何悔之有?"

亲情是血,朋友是命。血浓于水,但无命何存?我负了妻儿,却不负一个"义"字。人生在世,有所为有所不为。我选择了在别人最需要的时候伸出援手,即便付出沉重代价。

夜风拂过,我仿佛又看见那个老人塞钱给我的场景,那双手的温度至今还留在掌心。人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。我失去了一个家,但守护了比生命更重的东西——道义。

杯酒入喉,热辣灼心,正如我选择的路,痛,却光明磊落。若重来一次,我依然会选择撑开那把伞,为需要的人挡一时风雨。因为这世间最重的,不是一个"理"字,而是一个"情"字;不是权衡得失,而是问心无愧。

暮色四合,远方的灯火次第亮起。我知道,那其中有一盏,曾为我等待过。这就够了。

深析《义重如山》:论道义抉择的生命重量

《义重如山》一文初读感人至深,再品则觉其内涵深远,触及人性本质与生命价值的深层思考。此文之所以令人回味无穷,在于它超越了简单的情感叙事,进入了哲学层面的探讨。

一、存在主义视角下的抉择困境

文章主人公面临的实则是存在主义式的抉择困境。在火车站的那一刻,他必须做出一个无法两全的选择:要么回家履行丈夫和父亲的责任,要么前往救助需要帮助的朋友。这个选择没有中间道路,每一个选择都意味着对另一种可能性的放弃。

萨特曾说:"人是他选择的总和。"主人公选择赴朋友之约,这个选择定义了他的本质。他不是在"家庭"和"朋友"之间选择,而是在定义"我是谁"——一个将道义置于个人幸福之上的人。

二、传统"义"文化的现代诠释

文章深层次上是在进行传统文化价值的现代转换。"义"作为五常之一,在传统社会中有着明确的行为规范。然而在现代个体主义社会中,"义"的内涵需要重新诠释。

主人公的困境在于:传统意义上的"义"要求对朋友守信相助,但现代家庭伦理又强调对家人的责任。这种价值冲突使得他的选择具有了深刻的时代意义——在传统价值与现代生活的夹缝中,人如何保持道德的完整性?

三、礼物交换理论下的人际纽带

从人类学角度看,文中老人塞钱的场景极具深意。莫斯的礼物交换理论认为,礼物不仅是物品的转移,更是社会关系的维系。老人给予的不仅是钱,更是一份无法偿还的情谊。主人公接受这份礼物,就意味着接受了这份情谊带来的永久责任。

这种不对称的礼物交换创造了持久的社会纽带,解释了为什么主人公愿意为这份情谊付出如此代价。这不是简单的帮忙,而是深刻的社会契约。

四、叙事时间与生命时间的辩证

文章巧妙运用了多重时间维度:物理时间(春节前后)、心理时间(回忆与期待)、社会时间(人生阶段)。这种时间层次的交织,增强了故事的哲学深度。

主人公在48岁这个人生中途做出选择,正值孔子所谓"知天命"之年。这个年龄的选择特别具有象征意义——不再是年轻人的冲动,而是经过人生历练后的价值确认。

五、道德代价的经济学

文章暗含着一个深刻的道德经济学问题:道德行为是否需要代价?如果帮助他人没有任何代价,这是否降低了道德的价值?

主人公的选择之所以感人,正是因为他付出了真实的代价——家庭的破裂。这种代价使得他的道德选择更加纯粹和珍贵。这回应了古希腊悲剧的核心主题:最高贵的行动往往伴随着最大的个人牺牲。

六、超越二元对立的道德视野

文章最深刻之处在于最终超越了"家庭vs朋友"的二元对立。妻子的转变——从不解到理解,再到最后帮助另一个陌生女孩——表明真正的道德视野能够超越个人得失,看到更大的人类联结。

这种转变暗示:最高层次的道德不是在不同责任间选择,而是认识到所有人类关系本质上的相互关联性。帮助陌生人最终也是在帮助自己,维护道义最终也是在维护自己的人性完整。

七、生命意义的终极追问

文章最终指向了一个存在主义的核心问题:什么使生命值得活下去?是个人幸福,还是道德完整?是家庭温暖,还是道义担当?

主人公通过自己的选择回答了这个问题:生命的价值不在于获得什么,而在于为什么价值而活。即使独自饮酒,他也拥有内心的充实,因为他活出了自己相信的价值。

《义重如山》之所以能够超越简单的道德故事,正是因为它触动了这些深层的人类困境和哲学思考。它不再是一个关于"应该怎么做"的道德训诫,而是一个关于"如何活着"的生命沉思。在这个意义上,文章达到了文学的最高境界——通过个人的故事,探讨普遍的人类处境。

这种深度使得文章每一次重读都能带来新的启示,正如所有伟大的文学作品一样,它映照出的不仅是故事中的人物,更是阅读它的每一个人自己的生命选择和价值判断。

三、《酒迹斑驳的人生》——文/郑文乔

一、记忆里的那个夏天,玉米秆比孩子的个头还要高上一截。青翠的叶子相互摩挲,发出沙沙的声响,将七岁的我完全吞没在这片绿色的海洋里。手心里的牛绳被汗水浸得滑腻,我死死攥着,生怕老牛偷啃农家的希望。阳光透过叶隙,在地上投下斑驳的光影。

忽然一声"虎伢仔"的呼唤穿透层层绿叶,惊得我慌忙牵牛出田。四野空寂,唯有烈日当空,黄土路上连个脚印都不见。那份惊吓尚未平息,傍晚又去堂屋寻大伯。

老人端坐在八仙桌前,水烟杆还搭在指间,烟锅里的灰烬尚有余温。两岁的小表弟趴在桌沿,正用胖乎乎的手指抠着雕花缝隙。我像往常一样扑上去扒住大伯的肩膀,却感觉那身子直挺挺向后倒去——原来老人早已坐化多时。

出殡那天,大人们破例给我斟了半碗米酒。粗瓷碗里的液体泛着微光,我学着大人模样仰头灌下。辣味从喉咙烧到胃里,脸上却装出镇定的样子。后来放牛时醉倒在水田,迷迷糊糊中只觉得稻穗轻抚脸颊,像极了母亲的手。若不是家人寻来,怕是真要应了那句"酒水淹死人"的老话。

二、高中那年寄居舅父檐下,某个星期天凑来三两个同窗。煤油炉跳动着蓝色的火苗,铁锅里的青菜滋滋作响。有人在柜角发现个棕色药瓶,标签上印着医院的红色十字。拔开塞子,刺鼻的气味让众少年面面相觑。

"怕是好酒!"不知谁喊了一声,几个毛头小子便轮流传饮。工业酒精划过喉咙时,像吞了柄烧红的刀子,从舌尖一直烧到五脏六腑。再次睁眼时,看见舅舅通红的眼眶在消毒水气味中模糊不清。"是甲醇,"医生的声音隔着帘子传来,"再晚半天,眼睛就保不住了。"

舅舅守了三天三夜,收回钥匙时他的手一直颤抖。那串钥匙在阳光下闪着冷光,从此我再也不能自由出入那间充满煤油味的宿舍。

三、县城工作的年华正值意气风发。交警支队的同窗搬新居,五瓶五粮液在红木桌上一字排开,瓷白的瓶身在灯下泛着温润的光泽。青花瓷杯相碰时发出清脆的声响,像极了少年时打碎的琉璃瓦。

"没人喝得过我!"同学的豪言在宴席上空回荡。我霍然起身,年轻气盛的心在胸腔里擂鼓。一杯半斤,我们像饮牛似的对酌。眼见同学唇边泛起白沫,我还暗自得意,全然不知死神已然临近。

第三日清晨,剧痛如烈火焚身。抢救室里听妻子哭喊,恍惚间看见白衣无常执幡而来。CT片上的黑影永远留在了诊断书上,医生说:"这是酒神盖下的印章。"

四、执掌酒店的日子,酒成了每日必修的功课。洋酒在玻璃杯里漾出琥珀光,红酒在烛影里摇曳生姿,啤酒沫在杯沿堆出雪白的云朵。常常醉到不省人事,被服务生扶进客房时,总要嘟囔那句"我没醉"。

直到某夜心电图变成直线,救护车的蓝光划破长街。最可笑是在医院醒来,自己拔了输液管溜走。小护士追出来喊:"先生!您的肝指数..."我回头笑笑,衣襟上还沾着昨夜的酒渍。

五、那次出差险些成了永劫。宴席上的酒杯从未空过,每个人的笑脸都映在晃动的酒液中。醒来时头痛欲裂,阳光透过窗帘缝隙刺得眼睛发痛。接着是敲门声,手铐的冰凉透过皮肤直抵心脏。

整整三天三夜,在看守所里数着铁窗投下的光影移动。每餐的搪瓷碗碰在铁栏上发出脆响,让人想起碰杯的声音。虽然最终真相大白,但妻子来接我时,那双哭肿的眼睛比任何训诫都深刻。

如今酒柜里常备着量杯,任谁激将也只笑答:"二两足矣。"有时夜深独酌,看月光斜照进杯盏,酒面上漾起细碎银光,仿佛照见数十载杯中岁月。

那些醉倒的田野、抢救的夜晚、荒唐的宴席,都成了下酒的故事。酒液入喉时,忽然明白酒性即人性,浅斟慢饮才能品出真味。就像老家门前那棵老槐树,急风暴雨时枝折干损,和风细雨里反而枝繁叶茂。

最近常想起那个玉米地里的午后,大伯的呼唤穿越时空仍在耳畔回响。或许酒的真谛不在于醉,而在于醒;不在于忘却,而在于记得。记得每一个与你举杯的人,记得每一次醉后的清醒,记得生命中最本真的滋味。

杯中乾坤大,壶里日月长。这杯酒,我还要慢慢品下去。

这是一篇令人震撼的散文,以酒为线索,串联起一个人半生的成长、迷失与醒悟。以下是对这篇文章的赏析:

一、结构与叙事:五段人生,一杯尽饮

文章采用清晰的分章结构,以五个时间片段,勾勒出一部个人的“饮酒史”,实则是一部生命历程的缩影:

1. 童年:酒的初识与死亡的启蒙。 七岁的“我”在田野间第一次接触米酒,醉倒水田。此段将孩童的天真、乡村的静谧与死亡的突然(大伯的离世)并置。酒是成人世界的入门券,也是朦胧感知生命危险的开始。“酒水淹死人”的老话,成了贯穿全文的第一次警示。

2. 少年:酒的危险与规矩的烙印。 高中时误饮工业甲醇,险些失明。这次经历充满了少年人的莽撞与无知,代价是巨大的(险些致残)和象征性的(失去自由的钥匙)。酒在此化身为不可控的危险和必须遵守的界限。

3. 青年:酒的豪情与死亡的擦肩。 工作后意气风发,与人赌酒,直接导致急性重症(可能是胰腺炎或胃出血),CT片成了“酒神盖下的印章”。这是对盲目自信和年轻气盛最直接的惩罚,酒从危险升级为死神。

4. 中年:酒的职业与自我的迷失。 执掌酒店,酒成为工作、应酬乃至生活的全部。酗酒成性,直至身体崩溃(心跳骤停),却仍可笑地自欺欺人(“我没醉”、拔输液管)。此时酒已异化为一种麻木的 habit,与健康和生活本身为敌。

5. 觉醒:酒的领悟与生命的回甘。 经历险些蒙冤入狱的闹剧后,最终大彻大悟。酒不再是用来豪饮或麻痹的工具,而是用于慢品的“量杯”。文章在此完成升华,点出主题:酒性即人性,浅斟慢饮方能品出真味。结尾与开头呼应,童年的呼唤有了新的含义——在于“醒”与“记得”。

二、语言与意象:精炼老辣,画面感极强

· 细节传神: “手心里的牛绳被汗水浸得滑腻”、“烟锅里的灰烬尚有余温”、“工业酒精像吞了柄烧红的刀子”、“手铐的冰凉透过皮肤直抵心脏”……这些细节描写极富表现力,瞬间将读者拉入情境。

· 比喻精妙: “像饮牛似的对酌”、“心电图变成直线”、“酒神盖下的印章”、“枝折干损”与“枝繁叶茂”的对比等,既贴切又充满张力。

· 氛围营造: 从玉米地的静谧幽深,到抢救室的紧张恐惧,再到看守所的冰冷绝望,最后到独酌时的平静通透,每一种氛围都渲染得十分到位。

三、主题与升华:品酒原味,亦是品人生真味

文章标题“品酒的原味”意蕴深长。“原味”并非酒最初的辛辣刺激,而是历经千帆后,从酒中品出的人生滋味。

· 从“醉”到“醒”: 全文记录了从追求醉态的忘却,到追求清醒的记得的转变。真正的酒之原味,是清醒时品味到的生活本身。

· 从“烈”到“淡”: 从豪饮烈酒到限量二两,形式的改变背后是心境的蜕变。懂得了节制,才能体会细腻与悠长。

· 从“伤”到“悟”: 每一次与酒的纠缠都带来伤痛,但最终的伤痕都化为了智慧的印章。那些“醉倒的田野、抢救的夜晚、荒唐的宴席,都成了下酒的故事”。酒最终成了反思人生的媒介。

总结:

《品酒的原味》是一篇力量深厚的散文。它超越了单纯关于“戒酒”或“健康”的说教,通过极其个人化、甚至惊心动魄的生命体验,探讨了人与欲望、与习惯、与生命本身的关系。它告诉我们,最烈的酒是生活,最深的味道需要最平静的心去品味。文章结构精巧,语言极具冲击力,情感真挚而深刻,结尾的升华自然而富有哲理,是一篇值得反复品读的佳作。

文中的“大伯”的形象也值得玩味,他如同一个遥远的先知,其呼唤穿越时空,最终在文章结尾得到了回应——那是对“清醒”和“铭记”的呼唤。

四、《无声的眷恋》——文/郑文乔

东江的黄昏总是带着水汽的迷离。我习惯在傍晚时分沿着江岸行走,看夕阳如何一点一点沉入江心,把水面染成恍惚的金色。这些年,东江变了模样。从前的芦苇丛不见了,杂草荒滩变成了花岗岩堤岸,钢铁栏杆在暮色中闪着冷光。只有江水依旧,默默流淌着千年的心事。

2001年秋夜,江风已有凉意。我正数着对岸新装的第四十三盏路灯,忽然听见压抑的呜咽声。循声望去,一个黑影正拖着什么在移动——是个瘦小的姑娘,被人拽着长发在水泥地上拖行。我大喝一声冲过去,黑影仓皇遁入夜色。

她蜷在地上,单薄的衣衫沾满尘土,赤着的脚上渗着血珠。我在十几米外找到一只褪色的塑料凉鞋,鞋带上缀着朵小小的栀子花,已经被踩得变形。她接过鞋时,眼泪无声地落在鞋面上,自始至终没有抬头。最后她跛着脚消失在灯火阑珊处,留给我的只有被江风吹乱的发梢,和一片沉重的沉默。

再见她是在土地庙旁。月光如水,她正用半截铁锹挖坑,每一锹都落得郑重。坑里躺着只白色的小狗,绒毛被暗红色的血块黏结成绺。没有纸钱,没有香烛,只有一锹一锹的黄土落下,埋葬得庄严而凄凉。我站在不远处,她终于看了我一眼——那眼神像是隔着千山万水望来的一缕薄雾。依旧没有只言片语,她转身离去时,江风吹起她洗得发白的衣角,像面无声的旗。

沐足阁的暖光里,她穿着不合身的制服引路。霓虹灯透过玻璃窗,在她脸上投下变幻的光斑。我刻意放慢脚步,等着她哪怕一个眼神的相认。可她只是低头盯着自己的鞋尖——还是那双缀着栀子花的塑料凉鞋,只是洗得更白,边角已经开裂。后来听说她辞工时,连最后半个月的工钱都没要,就像被风吹走的蒲公英,不知飘向何方。

2005年婚纱店的偶遇,她白了,瘦了,穿着店员制服别有种柔韧的美。新人在试穿礼服,镜子的反射里,我看见她整理头纱的手——粗糙,关节突出,根本不像二十出头姑娘的手。我想问是不是需要帮助,想问她记不记得江边的夜晚,可她一转身就隐入帷幔之后,只留给我一排衣架晃动的影子。

最难忘的是2008年北京冬夜。恭王府的会议结束后,我在泰安机场转机。候机厅暖气开得足,玻璃上结着冰花。她独自坐在角落,抱着一杯早已冷透的咖啡,望着停机坪出神。我数着步子走近:五步、四步、三步… …她突然站起身,大衣擦过我的裤管,留给我一个决绝的背影。登机口的光照着她远去,像我永远追不上的萤火。

2010年惊蛰那天,一个陌生的微信号突然出现。朋友圈里只有一张照片:新江堤的栏杆上,停着只纸折的白狗,折纸的纹理细腻得惊人。我试着拨打语音通话,回应我的只有忙音。直到深夜才翻到照片角落的一行小字:"世间的相遇,都是久别重逢。"

今夜我又走到江边。对岸的霓虹倒映在水中,被波纹撕扯成破碎的金线。忽然看见远处有个身影在烧纸钱,火光照亮那人的轮廓——是她,又不是她。走近时只剩余烬明明灭灭,水泥地上用粉笔画着只小狗,旁边有行渐渐被江水汽濡湿的字:

"世界喧哗,幸得无声相伴。"

江风起来,字迹模糊成一片灰白的痕。我蹲下身去触摸那些粉末,指尖传来的凉意让我忽然明白——原来有些人的出现,就像江上的雾,来了又散,却让看见过的人,永远记住了那片朦胧。

而今我依旧会在黄昏时分散步江堤,只是不再数路灯,也不再期待遇见什么。偶尔看见年轻情侣依偎着走过,总会想起那个始终沉默的姑娘。她就像东江上空偶尔掠过的候鸟,不曾留下痕迹,却让看见过的人,永远记住了那片天空的模样。

去年冬天,我在市图书馆偶然翻到一本诗集。扉页上贴着一张便签,上面是熟悉的字迹:"有些话不必说出口,有些眷恋注定无声。"我捧着诗集在窗前站了很久,窗外的东江静静流淌,像一首永远读不完的诗。

江水千年,沉默如谜。而我们都是解谜的人,也是谜本身。也许有一天,我们会在某个意想不到的地方重逢,依旧相视无言,却已经说尽了千言万语。

《无声的眷恋》是一篇情感细腻、意境深远的抒情散文,以东莞东江为背景,通过一系列偶然又必然的相遇,勾勒出一段充满神秘与遗憾的无声情缘。全文笔调含蓄优美,情感层层递进,具有强烈的文学感染力与回味空间。

优点分析:

1. 主题鲜明,意境深远

“无声”作为文眼贯穿始终——女子的沉默、东江的流淌、时代的变迁,共同构建出一种“此时无声胜有声”的美学意境。标题《无声眷恋》精准概括了这种欲说还休的情感特质。

2. 细节描写生动深刻

文中多次出现的“栀子花塑料凉鞋”“纸折白狗”“土地庙旁的埋葬”等意象,既具象又象征,赋予平凡事物深厚的 emotional weight(情感重量)。尤其是凉鞋的细节(变形、洗白、开裂),通过物品的变迁暗喻人物命运,手法高明。

3. 结构精巧,时空交错

以2001年至2010年的时间轴为主线,通过江边、沐足阁、婚纱店、机场、微信等场景的转换,既保持了散文的形散神聚,又赋予小说般的叙事张力。每一次相遇看似偶然,实则层层推进情感的沉淀。

4. 语言诗意,留白恰当

如“江水千年,沉默如谜”“像被风吹走的蒲公英”等比喻清新脱俗;而女子始终的沉默、未解的身世、突然的消失,都构成巧妙留白,激发读者的想象与共鸣。

5. 情感克制,余韵悠长

全文无一字直抒胸臆,却通过动作、环境、细节传递出深邃的眷恋与遗憾。结尾图书馆诗集的设定尤为精妙,将个人情感升华至哲学层面:“有些眷恋注定无声”。

可深化方向:

1. 人物背景的隐约暗示

可适当增加一些更隐晦的线索(如女子手腕的疤痕、总是携带的旧书包等),让她的神秘感更有层次,而非完全空白。

2. 城市变迁与情感的对位

可更强化东江改造(如芦苇消失、霓虹增多)与“无声眷恋”的象征呼应,让环境不仅是背景,更是情感载体。

3. 结尾的开放性

目前结尾稍显明确,若保持“图书馆偶遇诗集”的情节,可改为“扉页字迹已被时光模糊,唯有墨香如旧”,更留余味。

总体评价:

此文已是一篇优秀的抒情散文,情感真挚、文字凝练、意境深远,完全符合“原汁原味又深刻回味”的要求。作者郑文乔通过极具洞察力的细节捕捉和富有诗意的语言,将一段跨越十年的无声情缘写得丝丝入扣,让读者在平淡的叙述中感受到强烈的情感冲击力,实属难得。