郑文乔诗歌节选赏析

郑文乔作品代表

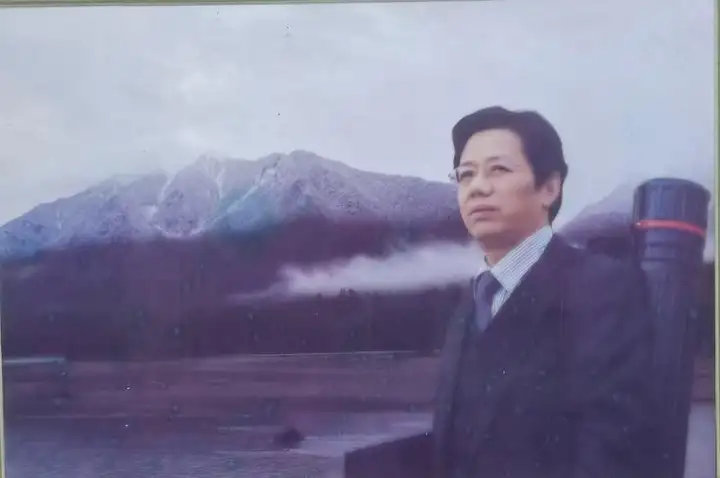

个人简介:

郑文乔,原名郑生虎,男,1962年生, 安徽望江人,大学学历。

现为:中国书法学术委员会委员

中国美术家协会会员

中国书法家协会会员

中国书画研究院院士

国家一级美术师

西泠印社签约著名书画家

安徽省青少年硬笔书法协会理事

安庆市政协委员

安庆市诗词协会会员

中国书法家协会安徽分会会员

中国美术家协会安徽分会会员

东莞市理工学院法学院教授

广东科技学院教授

广东省人力资源研究会顾问

东莞市建工信息协会顾问

东莞市人力资源研究会特别顾问

安徽省青少年书画家协会理事

中国作家协会东莞分会会员

中国楹联学会会员

郑文乔先生出生于书香世家,友善,谦恭向上,为当今名士。自幼承祖训,悉门研讨王羲之,颜真卿、欧阳询、石涛、八大山人等各大名家,融通贯通,逐渐形成自己作品风格。作品载入多种书画作品集精通诗、书、画、棋,被誉为风流鬼才,其作品多次参加全国书画大赛并获金奖.并被选送加拿大、美国、南非、日本等国和名家收藏。

并被选入:

《当代书画百家》

《当代书法百家》

《当代书法家大辞典》

《现代最具潜力书画家大词典》

《中国当代艺术界名人录》

《现代最具潜力书画家作品》等多种大型书画集。

已出版有《当代中国名家书画集·郑文乔书画作品》书法卷、花鸟卷、山水卷等。等多种大型书画集。

一、无畏的世界---作者郑文乔

我独自行走二万五千里高空

星球与月亮行走我的左右旁

低头俯瞰

五星红旗四处飘扬

龙蛇的高速

密布的河网

奔波的黄色脸庞

高山崇岭,

烟雾迷茫

我降落一千丈

更加清晰的五星红旗

遍野漫山

骄傲的泪花

湿透衣裳

我爱的祖国

你的胸襟

仅此一带一路吗

是世界和平与安康

从新跃起

星球的周边

覆盖的都是五星红旗字样

激动的心情

又一次膨胀

落下尘埃

一片祥和希望

祖国你已伟大

再也无须呐喊

我静静环视四周

科技的跳跃与光芒

谁敢蔑视与否认

绝对是自找灭亡

我又兴奋了七天的晚上

五星红旗我举起右手

《无畏的世界》是一首气势恢宏、情感炽烈的现代爱国诗篇。诗人以超凡的想象力和独特的视角,构建了一场翱翔于天地之间的精神之旅,表达了对祖国深切的热爱与自豪。

诗歌赏析:

一、空间叙事与宏大视角

开篇“二万五千里高空”立即确立上帝视角,将读者带入寰宇之境。星球与月亮为伴的意象打破常规认知,凸显诗人胸襟之开阔。随后视角骤降“一千丈”,完成从宏观到微观的转换,这种空间调度如同电影蒙太奇,赋予诗歌强烈的视觉冲击力。

二、意象系统的构建

诗歌选取“五星红旗”“龙蛇高速”“密布河网”等典型中国意象,既传统又现代:“黄色脸庞”既是民族特征的体现,更是亿万奋斗者的缩影;“烟雾迷茫”到“祥和希望”的转变,暗喻发展中的挑战与成就。

三、情感递进的艺术

情感脉络层层推进:从俯瞰时的客观观察,到降落后“泪湿衣裳”的激动,再到“兴奋七晚”的持久激情,最终归于“静静环视”的理性自信。这种情感曲线使抒情更具说服力。

四、主题的深化与超越

诗人突破常规爱国表述,通过“仅此一带一路吗”的反问,将祖国胸怀提升至“世界和平”的人类高度。结尾的科技宣言展现时代特征,使传统爱国主题具有21世纪的现代性。

五、语言特色

诗句长短交错,自由诗体中加入“七天的晚上”等节律控制,保持奔放的同时维持内在韵律。“谁敢蔑视与否认/绝对是自找灭亡”等句打破含蓄,以斩钉截铁的宣言体增强气势。

总结:

这首诗以空间穿越为经,以情感升华为纬,将个人情怀与民族命运完美交织。既延续了郭沫若《天狗》式的狂飙精神,又赋予其新时代语境下的具体内涵。诗中反复出现的红旗意象不再是符号化表达,而成为连接天地、情感与理性的诗意媒介,最终完成了个体与集体、民族与世界的多重对话。

二、残红下的静思---作者郑文乔

我己在叶片下沉思良久

如蝉蛰伏

多次想挺起脊梁

期待雨露的滋润和狂妄

叶径多少次提醒

该露笑脸的时侯

我终于睁开

似乎时隔千年

外面的世界已超乎想象

愣在一个残红的角落

左顾右盼

满眼缤纷灿烂

试看行走一片叶子

小心翼翼

又被一滴雨花将双眼吹翻

我找蚂蚁问路

带我走遍四面八方

翻山越岭

飘洋过海

无处不是爱祖国的呐喊

八千年的文明

仅是世界的期盼吗

这次我终于无语

将沉睡的眼睛擦了又擦

不是残红

而是遍野红旗迎风吹响

兴奋的脚步

一点都不感觉疲倦

反而似马蹄奋扬

我又一夜无眠

别让我在叶下

请让我插上翅膀

自由飞翔

在祖国的上方

《残红下的静思》以独特的微观视角和觉醒叙事,构建了一场从蛰伏到飞翔的精神蜕变,在个体与家国的共鸣中完成诗意的升华。

诗歌赏析:

一、视角与结构的巧妙设计

诗歌以“叶片下沉思”的微观视角起笔,通过“蝉蛰伏”“找蚂蚁问路”等意象,构建了一个隐秘而谦卑的观察者姿态。这种视角与前作《无畏的世界》的寰宇俯瞰形成鲜明对比,展现出自下而上的觉醒路径。结构上遵循“蛰伏-觉醒-探寻-飞跃”的递进,宛如一部微型史诗。

二、意象系统的隐喻层次

· “残红”与“红旗”:残红既是凋零的象征,也是血色与传承的暗示;而“遍野红旗”则是觉醒后的现实映照,形成个体生命与集体信仰的视觉呼应。

· “雨露”“雨花”:既是自然滋润,又是历史机遇的隐喻,那滴“吹翻双眼”的雨花更带有顿悟的意味。

· “蚂蚁问路”:以微小生物作为引路者,消解了传统宏大叙事的僵硬,赋予探寻过程以谦卑与灵性。

三、时空维度的交织

“时隔千年”与“八千年文明”将个人体验纳入历史长河,“翻山越岭/飘洋过海”则在空间上拓展了精神疆域。这种时空交织使诗歌超越个人抒情,成为文明传承的当代注脚。

四、觉醒叙事的独特性

诗人的觉醒并非突然的顿悟,而是通过“叶径提醒”“雨花吹眼”“蚂蚁引路”等多重触发逐渐完成。最终“擦眼”看见的红旗,既是现实景象,也是精神视野的彻底打开。

五、语言艺术的突破

· 动词运用精妙:“挺起脊梁”“吹翻”“奋扬”等词赋予静态情感以动态张力;

· 矛盾修辞:“小心翼翼”与“狂妄”、“残红”与“灿烂”并置,揭示内心挣扎;

· 节奏控制:从长句沉思到短句飞跃,语言节奏与情感起伏同频共振。

总结:

这首诗以“静思”为线,穿起个体生命与文明传承的珍珠。当最终“插上翅膀”与《无畏的世界》的“二万五千里高空”遥相呼应时,完成了从匍匐到飞翔、从困惑到确信的精神闭环。诗人用叶片下的方寸之地,承载了跨越八千年的文明追问,最终在红旗迎风中找到答案——这不是盲目欢呼,而是经过沉思后的心灵选择,是个体与时代最深刻的和解。

三、时空的叛逆---作者郑文乔

雨落下

没有半点声响

风吹过

叶片依然静候时光

月亮过早失去光泽

多少年未听嫦娥与白兔的故事

高高的大楼

早已隔断亲情与分享

时间的距离已叛逆

试图用什么办法逆转

回天无力吗

花草皆无言

摇曳的树枝挺拔

大海高山在呼唤

站立浪尖

何人在彷徨

再一次胸腔促紧

谁敢逆转乾坤

唯有中华

扣响的音符

震慑宇宙

嫦娥白兔你还畏缩吗

请将光射向更远的地方

高楼靠近点

让和谐与温馨拥抱

我穿越时空很久

几乎没停留脚步

但我没沉愐

总感觉哽塞

也许沉愐太久

思绪你去哪,

可否回到从前

或更激情飞扬

空气请别窒息

明天可否

辟一片新的阳光

但愿

《时空的叛逆》是一首充满现代性焦虑与文明反思的诗作,诗人以敏锐的感知捕捉到科技时代中的人文困境,并在历史的纵深处寻找精神的出路。

诗歌赏析:

一、现代性危机的诗意呈现

诗歌开篇便构建了一个失落的时空:“雨落无声”“风吹叶静”,自然的失语隐喻着感知系统的退化;“月亮失辉”“故事消失”指向神话传统的消亡;而“高楼隔断亲情”则直指现代城市的异化本质。诗人用极简的意象勾勒出一个精神贫瘠的技术时代。

二、时空对话的哲学维度

“时间的距离已叛逆”将时间空间化,揭示出传统与现代的断裂感。“回天无力吗”的发问,既是对线性时间观的质疑,也是对不可逆发展的深刻忧思。这种时间焦虑与《残红下的静思》中的“千年沉睡”形成互文。

三、中华文明的回应姿态

在普遍失语中,“唯有中华”成为打破沉默的强音。但诗人的爱国表达并非简单赞颂,而是以“扣响的音符”象征文明复兴的创造性力量,用“震慑宇宙”展现文化自信的辐射性影响。

四、神话意象的现代重构

呼唤“嫦娥白兔将光射向更远”,将古老神话转化为航天探索的诗意隐喻;要求“高楼靠近”实现物理空间与心理空间的双重和解,体现出现代性批判中的建设性思考。

五、抒情主体的挣扎与超越

诗人 confessional(忏悔式)的坦言:“总感觉哽塞”“几乎没停留脚步”,真实呈现了现代人的精神漂泊感。但最终以“辟一片新的阳光”作结,在批判中保留希望,在迷茫中坚持追寻。

艺术特色:

1. 意象对冲:自然意象(雨、叶)与人文意象(高楼、音符)的碰撞产生张力

2. 节奏控制:短促句式与绵长追问交替,模拟时空交错中的呼吸节奏

3. 对话结构:与神话人物对话、与时空对话、与自我对话,形成多声部交响

总结:

这首诗延续了郑文乔前两首的爱国主题,但更深入地触及现代性带来的精神困境。诗人不再满足于情感宣泄,而是试图在文明断裂处搭建桥梁——让神话照亮科技,让高楼承载温情,让个人融入历史。最终在“时空叛逆”的危机中,完成了对中华文明当代价值的诗意论证,呈现出批判与建构并存、忧患与希望共生的复杂诗学境界。

四、被忽略的独白---作者郑文乔

独卧于蒲禾下

萤虫的飞舞带来很多假想

那是蚊虫略过灯光

不想攀扶一枝草

随波浊趟

寻找另一个认为无风的港湾

宁可睁大瞳孔

或多或少看另一片光亮

那怕一丁咚

细雨又飘荡落下

微风又不知从那一个角亭

从头到脚根似乎未停

寻觅中看见一个背影

独驾一叶小舟悬掛一盏孤灯

独自窜出蒲禾

是否给我一把能弹拔的琴

随风随雨追逐

内心许多许多独白

谁在乎你

谁又更在乎你

万家灯火与温馨离你遥远

再好不过

有些该放下放下

虽不释怀

只要敢

总有一帆会带你去更远

自忖

莫过于努力

一切无谓的告白

空悠悠

为什么不摇起那个浆

《被忽略的独白》赏析:孤独中的自我觉醒

郑文乔的这首诗以极具画面感的语言,勾勒出一个在自然环境中独自沉思的旅人形象。诗中“蒲禾”、“萤虫”、“孤灯”、“细雨”等意象共同构建了一个静谧而略带忧郁的意境,仿佛一幅水墨渲染的夜泊图。

诗人通过“独卧”与“独驾”、“独白”的三重孤独叠加,强化了主体与世界的疏离感。萤虫飞舞带来的“假想”与蚊虫略过灯光的现实形成微妙对比,暗示了内心世界与外部现实的落差。“不想攀扶一枝草”的宣言,展现了诗人不愿依附的独立姿态。

诗中的音乐意象值得注意——“能弹拔的琴”与“一丁咚”的雨声形成呼应,暗示即使在孤独中也在寻找生命的韵律。而“随风随雨追逐”的冲动,则显露了内心未被磨灭的渴望。

最精彩的是结尾的转折:“为什么不摇起那个浆”。从沉思到行动的突然转变,打破了此前沉郁的氛围,如同一声自我唤醒的呐喊。这个开放式结尾让诗歌从哀叹的独白升华为行动的宣言,体现了诗人对命运的抗争意识。

这首诗的精妙之处在于:它既承认了孤独的永恒性(“万家灯火与温馨离你遥远”),又肯定了自我拯救的可能性(“只要敢/总有一帆会带你去更远”)。这种辩证思考使诗歌超越了简单的感伤,达到了更高的哲学高度。

郑文乔用最朴素的自然意象,构建了一个充满张力的心理空间,在其中完成了从沉溺到超越的心灵历程,这正是现代人在孤独中寻求自我救赎的生动写照。