一件左书《瘗鹤铭》告诉你:什么是丑书与拙书?

本期推荐

不一样的《瘗鹤铭》

编者按:

本期这篇好文借金熙长左书《瘗鹤铭》,犀利剖析了“丑书”与“拙书”的本质区别。作者以深厚学养,带你穿透表象,读懂稚拙笔墨中蕴藏的大巧若拙、返璞归真的东方美学智慧。

想真正理解书法艺术的至高境界?此文不可不读。

近日,一篇关于隐士书家左书《瘗鹤铭》的文章在书坛引起了广泛共鸣。许多学者和书家认为,这篇文章恰如其分地诠释了“拙”的审美观,为当今书坛的诸多怪象提供了新的思考。

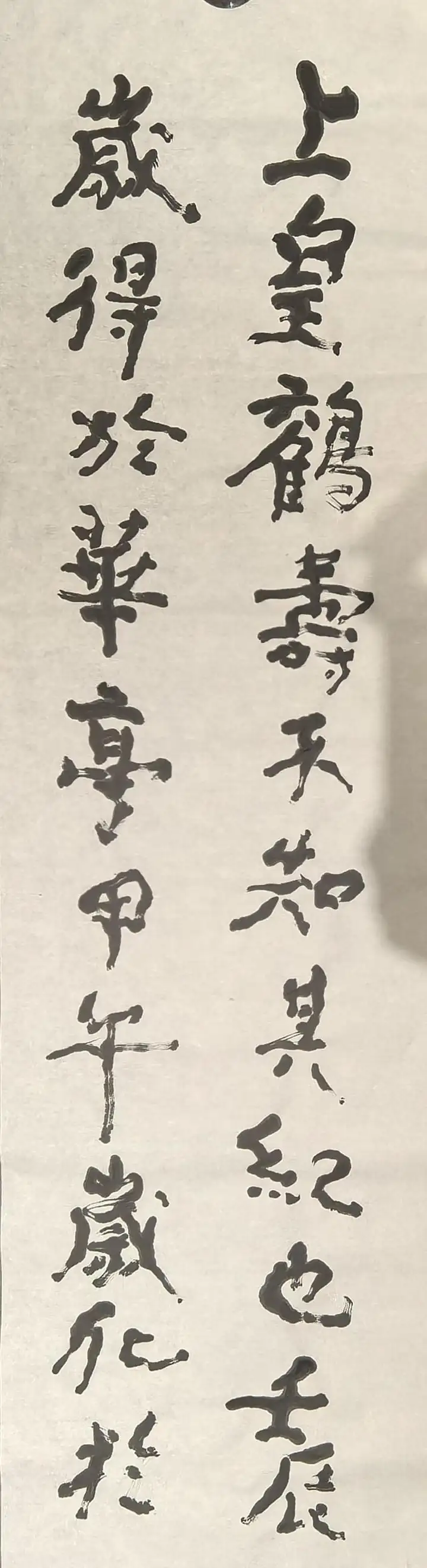

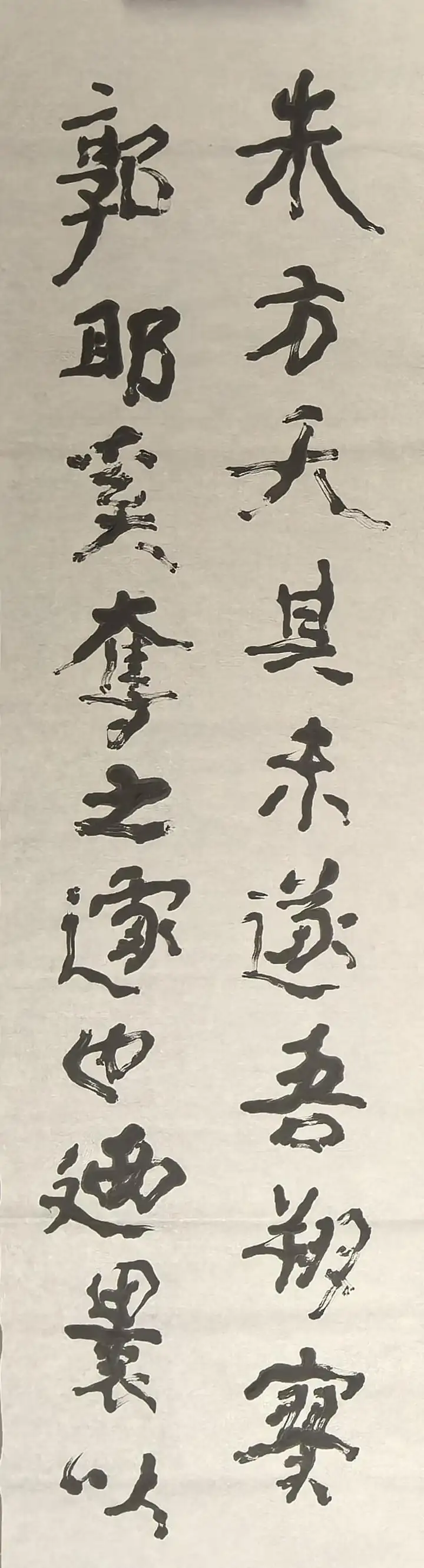

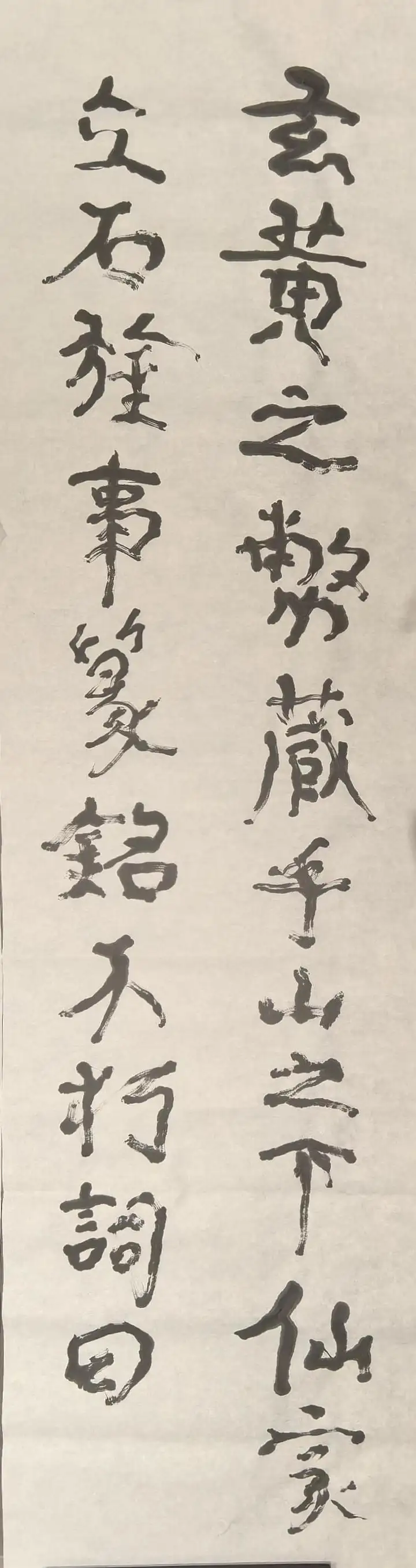

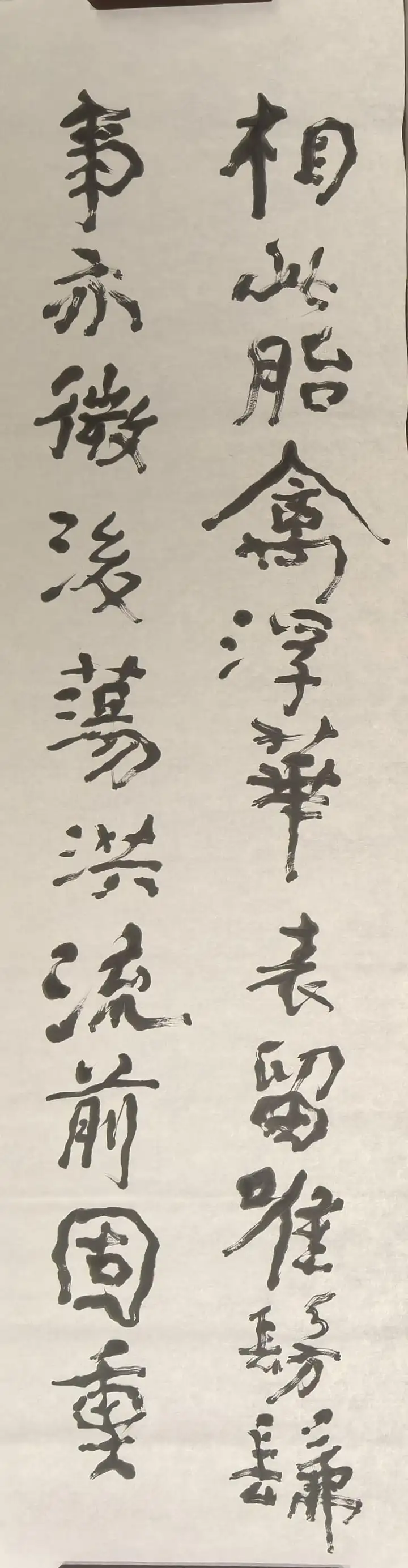

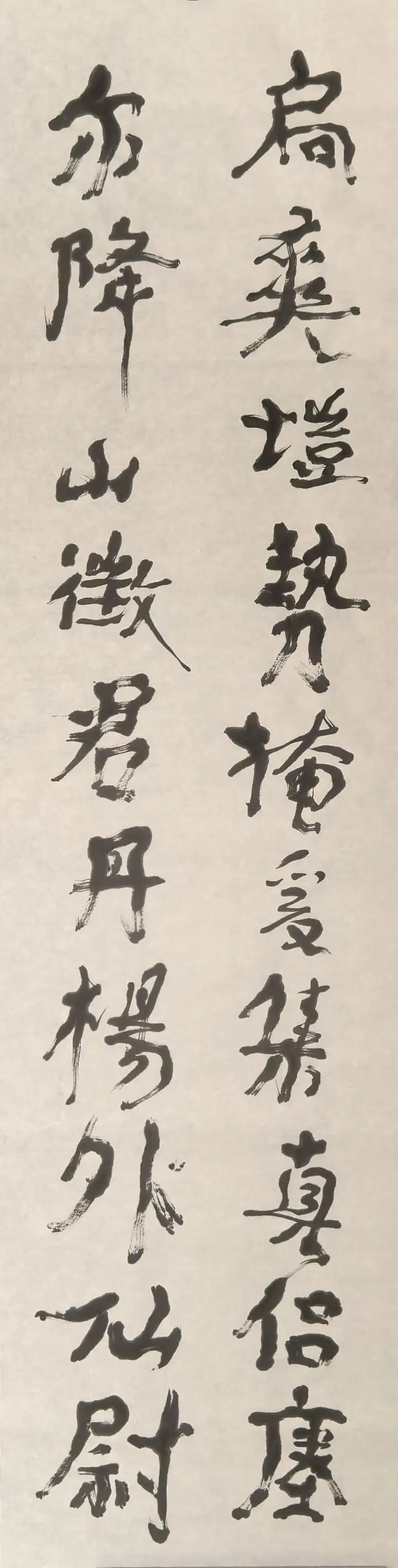

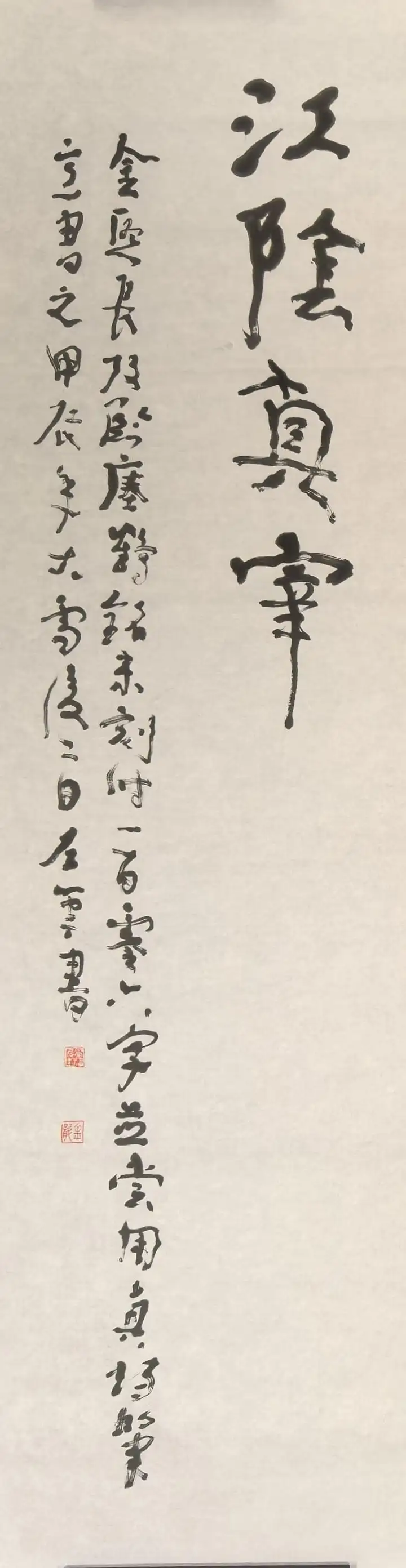

隐士书家金熙长的左书《瘗鹤铭》被认为是“拙书”的典范,而非“丑书”。他强调,真正的“拙”来源于《老子》中的“大巧若拙”,这种“拙”是在某一领域造诣深厚后的自然流露,是熟能生巧后的拙,是经历了世间沧桑后的拙。

隐士书家在微信视频号《金龙书法美学》中分享了关于“拙”的看法,认为书法是集文字学、文学、史学、民俗学、哲学、美学等多学科于一体的综合性艺术。书法还与音乐、舞蹈、建筑、雕塑等紧密相连,高手写到最后是在天文地理上求境界,是在听古琴种兰花中得大悟。

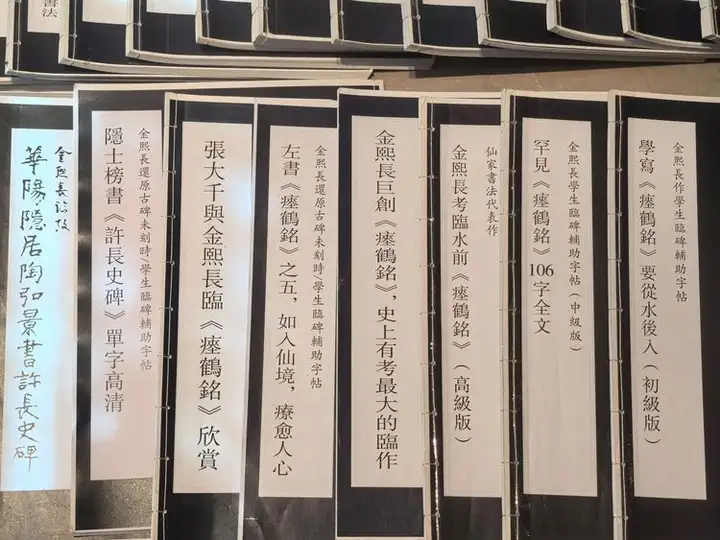

隐士书家强调,钟情“拙书”者不能直接学习“乱书与怪书”,而是要追求“巧到无巧处,无巧方是拙”的境界。他通过左手临写的《瘗鹤铭》展示了其独特的书法美学理论,得到了海内外学者和书友们的肯定。

隐士书家能够用同一碑写出五种不同风格的临作,如水前气息、水后韵味、榜书巨制等,展现了一碑五写的难得技艺。他认为,无论是学禅意书法还是仙家书法,首先要写得儒素十足,即从《毛公鼎》及《孔庙三碑》入门,再到《汉三颂》及诸摩崖,写熟后再将碑写生,写拙。此时的“拙”是从熟练中走来,是从“大巧”中脱胎,是苏轼晚年诗作的“清雄”,是清代袁枚说的“老境”。

本期编辑:梁善剑 包玉慈

图片提供:段尚慈

策划设计:刘永伟 张晓霞