笔墨承黄土 丹青开新境——马翰的文化传承使命与创新发展

一、文化传承:锚定黄土精神的使命担当

(一)赓续画派基因,坚守人民立场

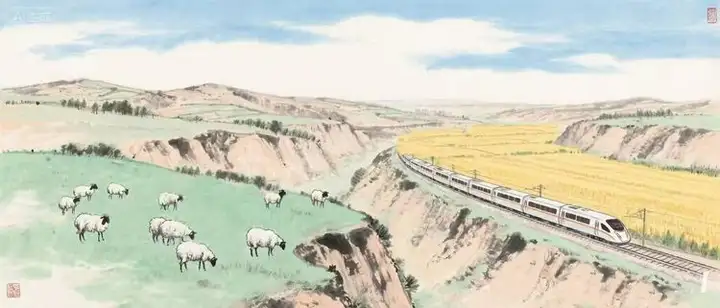

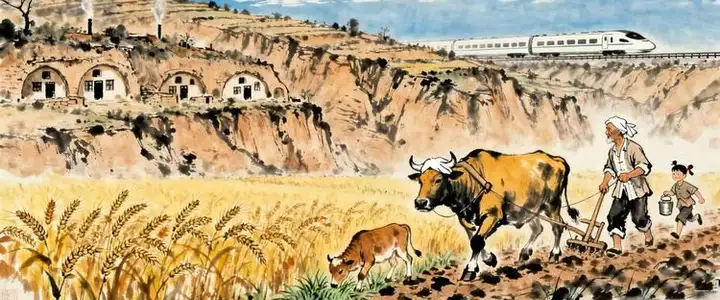

作为刘文西得意门生,马翰深度承袭黄土画派 “植根黄土画人民,表现时代出精品” 的核心主张,将 “深入生活、扎根人民” 的创作传统融入艺术生命。其作品延续画派 “熟悉人、严造型、讲笔墨” 的宗旨,如《西北雄姿》中的雄鹰以写实笔触勾勒羽翼肌理,暗含黄土地上劳动者的坚韧品格;《陇原秋韵,万山红遍》则以山水长卷再现西北农耕场景,呼应刘文西《黄土地的主人》对民生百态的关注,成为黄土画派 “人民性” 特质的当代延续。这种传承并非简单复刻,而是将老一辈画家的革命情怀转化为对新时代祖国大好山河风貌的艺术记录。

(二)守护笔墨根脉,延续传统文脉

在技法传承上,马翰坚守国画笔墨精髓,同时承接长安画派 “一手伸向传统,一手伸向生活” 的艺术理念。其花鸟画中 “方笔铺叙,圆笔收场” 的笔法,源自宋元工笔的线条功力;山水创作中对皴法的运用,既延续崔振宽等前辈的焦墨传统,又融入对西北地貌的细腻观察。更值得关注的是,他将 “大红袍画集” 所代表的近现代国画典藏标准内化于创作,使《国色天香》等牡丹题材作品既葆有 “洛阳牡丹甲天下” 的文化符号意义,又通过笔墨韵律传递传统花鸟的精神内核。

(三)拓展传播维度,活化传统艺术

马翰以 “可收藏的艺术载体” 拓展国画传播边界。其《江山多娇》通过纪念币浮雕工艺转化为 “微型艺术品”,将长城意象与传统山水技法融入法定货币,使宣纸之上的笔墨突破材质局限,成为大众可触及的文化符号。这种 “书画 + 钱币” 的跨界实践,既延续纪念币 “传承文化” 的国家功能,更让黄土画派的地域艺术走出专业圈层,实现 “艺术大众化” 的画派使命。

二、创新发展:中西合璧的艺术突破

(一)技法融合:西洋光影与国画笔墨的对话

马翰打破传统国画 “重写意轻写实” 的认知,践行黄土画派 “西为中用、科学创新” 的理念。其创作采用 “采西洋之光,合国画之神” 的路径,如花鸟画中以明暗法表现花瓣层次感,借鉴马晋融合中西的塑形经验,却以传统笔墨调和色彩过渡,避免西洋技法的生硬植入。在原创国画《中国梦》中,雄鹰的造型既符合解剖学原理,羽毛质感通过 “重彩与淡墨相佐” 呈现,实现 “写实中不失写意韵味” 的突破。

(二)题材拓展:地域符号的当代转译

作为 “牡丹王子”“西北鹰王”,马翰对传统题材进行时代重构:牡丹题材跳出 “富贵吉祥” 的传统寓意,在《国色天香》中以老枝新芽的构图隐喻传统文化的生生不息;雄鹰形象则突破 “猛禽图腾” 的单一指向,通过背景中黄土高原的苍茫景致,赋予其 “西北精神象征” 的新内涵。这种创新既扎根地域文化 —— 如陇原山水、陕北风情的视觉表达,又呼应 “西部大开发” 背景下的时代命题,使传统题材获得当代生命力。

(三)载体革新:科技赋能的艺术表达

在艺术呈现上,马翰积极拥抱工艺创新。其作品通过纪念币 “多层次浮雕”“局部彩印” 等技术,将笔墨的浓淡干湿转化为金属币面的凹凸肌理与色彩渐变:长城的砖石纹理以高浮雕还原皴法质感,云雾的缥缈感通过 “轻浮雕 + 镀彩” 呼应国画留白,使 “纸上丹青” 成为可触摸、可流传的立体艺术。这种转化并非技术堆砌,而是以现代工艺精准传递笔墨精神,开创 “国画艺术 + 科技载体” 的新范式。

三、传承与创新的辩证:当代国画的发展启示

马翰的艺术实践揭示出:传承是创新的根基 —— 脱离黄土画派的人民性传统,其技法创新将沦为无源之水;创新是传承的生命 —— 缺乏中西融合与载体突破,传统笔墨难以在当代产生共鸣。这种 “守正” 与 “出新” 的平衡,既使他成为黄土画派继往开来的代表,更为当代国画提供了路径参考:唯有锚定文化根脉、回应时代需求,才能让传统艺术在笔墨传承中实现精神延续。