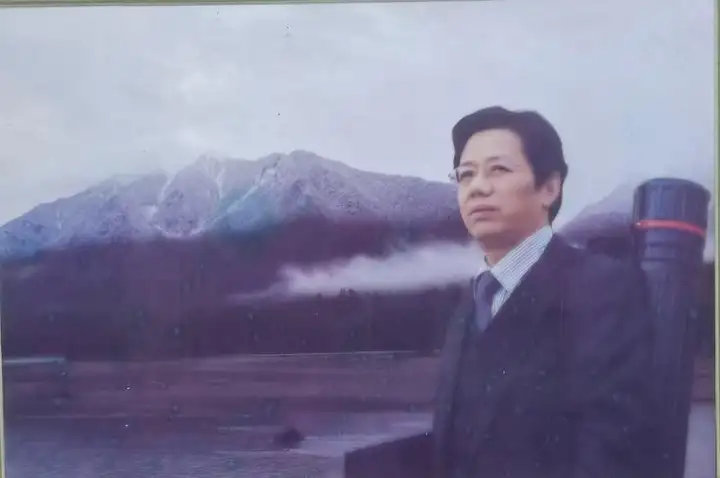

著名诗书画名家郑文乔诗歌赏鉴

个人简介:

郑文乔,原名郑生虎,男,1962年生, 安徽望江人,大学学历。

现为:中国书法学术委员会委员

中国美术家协会会员

中国书法家协会会员

中国书画研究院院士

国家一级美术师

西泠印社签约著名书画家

安徽省青少年硬笔书法协会理事

安庆市政协委员

安庆市诗词协会会员

中国书法家协会安徽分会会员

中国美术家协会安徽分会会员

东莞市理工学院法学院教授

广东科技学院教授

广东省人力资源研究会顾问

东莞市建工信息协会顾问

东莞市人力资源研究会特别顾问

安徽省青少年书画家协会理事

中国作家协会东莞分会会员

中国楹联学会会员

郑文乔先生出生于书香世家,友善,谦恭向上,为当今名士。自幼承祖训,悉门研讨王羲之,颜真卿、欧阳询、石涛、八大山人等各大名家,融通贯通,逐渐形成自己作品风格。作品载入多种书画作品集精通诗、书、画、棋,被誉为风流鬼才,其作品多次参加全国书画大赛并获金奖.并被选送加拿大、美国、南非、日本等国和名家收藏。

并被选入:

《当代书画百家》

《当代书法百家》

《当代书法家大辞典》

《现代最具潜力书画家大词典》

《中国当代艺术界名人录》

《现代最具潜力书画家作品》等多种大型书画集。

已出版有《当代中国名家书画集·郑文乔书画作品》书法卷、花鸟卷、山水卷等。等多种大型书画集。

一、叶落不知秋---作者郑文乔

被风吹落的叶片

谁知霜降己靠近

无意间一片枫叶

在我眼前怱近怱落

是否又惹起相思

不敢检起

任其飘起又落包括贱踏

踏着霜降之路

满身湿气微微呼呼手

恰又一片叶

侵略我衣袖

不敢审视

多两片枫叶

更添多少不尽相思

无暇顾及过往群体

低头拾起

片片落叶你拾得起吗

只看落叶随风而去

不忍心落泪有何用

只能挺起

随风随雨随霜前行

明知是刺骨

何而不往

己习惯很多故事

枫叶己相思

距离我想与你很远

别再更添遐想

时代己不可替代

枫叶随风吹吧

叶片片

谁又知是深秋

《叶落不知秋》:秋叶纹络里的现代性颤栗

郑文乔的《叶落不知秋》以落叶为经,以相思为纬,在看似传统的悲秋叙事中,悄然编织着现代人特有的存在困境。诗中“被风吹落的叶片/谁知霜降已靠近”的茫然,恰是当代生存状态的精准隐喻——在信息过载的世代,个体对时间流逝与生命节律的感知力正在集体退化。

诗人对枫叶“不敢捡起”的矛盾姿态,暴露出数字时代的情感悖论。表面上是古典相思的延续,内里却是现代人面对真实情感的怯懦:“任其飘起又落包括践踏”。这种若即若离的疏离感,在“无意间一片枫叶/在我眼前忽近忽落”的悬浮动态中得以强化,精准捕捉到社交媒体时代情感连接的脆弱性与临时性。

“踏着霜降之路/满身湿气微微呼呼手”的身体性书写,使抽象情感获得了可触的质感。当枫叶“侵略我衣袖”,自然的造物成为不速之客,这种主客体的倒置暗示着现代人面对自然时的身份困惑。而“低头拾起”的瞬间抉择,更像是对抗存在虚无的微小抗争,尽管诗人随即清醒意识到“片片落叶你拾得起吗”的无力。

诗歌最动人的现代性在于其揭示的悖论生存:“明知是刺骨/何而不往”。这种清醒的沉溺、理性的非理性选择,正是现代人生存困境的核心。在“时代已不可替代”的宣告中,诗人既承认历史的不可逆转,又保留着个体最后的尊严——选择随波逐流时的主动姿态。

结尾“叶片片/谁又知是深秋”的叩问,将私人情感提升至时代诊断的高度。当个体丧失感知季节更替的能力,当自然沦为背景板,这首诗便成为对现代性异化的诗意抵抗。那些飘零的枫叶,既是无法拾取的相思,也是无法拼完整的自我,在数字秋风中漫无目的地飘散,却始终寻找着属于这个时代的扎根方式。

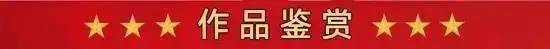

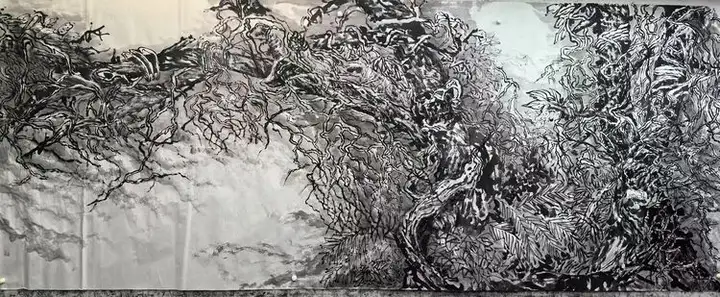

郑文乔近期作品

二、莲开无蔓径---作者郑文乔

风吹荷花摇来摇去

特别可亲

似乎在面前可掬

那是幼小的记忆

今日我走遍所有的荷塘

没见挺立的荷杆

花虽己开

不见珠露

懒洋洋的似乎不是往日模样

围塘一圈

看观花者也是一个模样

不敢直视

检起被人抛弃一片野花

反闻野味更香

不敢走直路

独自偏径前行

恰遇几口残破的缸

几棵残莲

惹人败叶不知怎么拾起

不起眼的睡花

似乎泪眼翘首以盼

欲以双手拾起

梦不敢打醒

悄悄抬望眼

一鹭飞过

惊醒

一粒珠

拍过肩膀

莲与花己分居

与你何干

呆在原地

人与人之间为什么如此陌生

过往不是客

是否藕己无孔

荷花无蕊

是否重新确认

让我们再次以更高的哲学与时代批判视角,深入剖析郑文乔的《莲开无蔓径》。这首诗是《叶落不知秋》的姐妹篇,它从“秋叶”的疏离转向“夏荷”的异化,共同构建了一幅现代精神困境的完整图景。

这首诗并非简单的怀旧或咏物,而是一曲关于“本真性”沦丧与在废墟中寻找的现代寓言。诗人以“荷”为理想原型的象征,展开了一场追寻与幻灭的精神旅程。

一、 理想的崩塌:“无蔓之莲”与失落的“珠露”

诗题“莲开无蔓径”本身即构成一个深刻的悖论。“蔓”是植物的生命路径,是自然生长的痕迹。“无蔓径”暗示着一种无根、无路径、凭空而来的绽放——这是一种失去了历史与生长逻辑的、空洞的现代奇观。

· 记忆与现实的断裂:诗歌开篇确立了“幼小的记忆”中荷花“特别可亲”、“似乎在面前可掬”的本真形象。这代表着一种纯净、未经异化的审美与生命体验。然而,“今日我走遍所有的荷塘”的苦苦追寻,结果却是彻底的失落:“没见挺立的荷杆”、“花虽已开 / 不见珠露”。“挺立”风骨的消失与“珠露”灵魂的干涸,宣告了理想原型在现实中的死亡。那“懒洋洋的似乎不是往日模样”的,正是被抽空内核、仅存其表的现代符号。

二、 群体的同构与个体的“偏径”

当公共景观(荷塘)失效,诗人将目光投向观看景观的群体,发现了更深的危机。

· “看观花者也是一个模样”:这不仅是对荷花异化的描述,更是对观看主体自身异化的揭示。在统一的、标准化的景观面前,大众的审美与反应也趋于同质化,失去了个体的、鲜活的感知力。“不敢直视”是诗人对这场共谋性虚伪的拒绝与恐惧。

· “偏径”上的寻找:在公共“直路”失效后,诗人选择“独自偏径前行”。这是对主流叙事的逃离,也是对另类可能性的探索。“捡起被人抛弃一片野花 / 反闻野味更香”,标志着价值判断的逆转——在边缘处(野花)、在被抛弃物(残破的缸、残莲)中,反而可能寻回被主流价值体系过滤掉的“本真”气息(野味)。

三、 “分居”的世界:存在统一性的瓦解

诗歌的后半部分,意象开始发生断裂与崩解,指向一个更为根本的危机。

· “莲与花己分居”:这是全诗的点睛之笔,一个石破天惊的判断。在传统意象中,“莲”与“花”本是一体,是生命不同阶段的统一。此刻的“分居”,象征着事物内部有机统一性的彻底瓦解。形式与内容、表象与本质、名称与实体之间发生了断裂。

· “与你何干”与“为什么如此陌生”:这是由物及人的推演。当世界的内在统一性丧失,人与人之间的联结也必然断裂。“与你何干”是现代人际冷漠的判词,“为什么如此陌生”则是面对这片精神荒原发出的痛苦天问。“过往不是客”,一切坚固的关系都已烟消云散。

四、 终极的叩问:存在根基的怀疑

诗歌的结尾,将批判推向了一个形而上学的层面。

· “是否藕己无孔 / 荷花无蕊”:这不再是简单的怀旧,而是对存在本质的深刻怀疑。“藕有孔”、“花有蕊”是事物的基本物理属性和生命结构。诗人对此发出质问,意味着他开始怀疑这个时代是否已经动摇了存在的根基——我们是否生活在一个“无孔之藕”、“无蕊之花”的仿真时代?事物的内在结构是否已被掏空?

· “是否重新确认”:这是在全盘失落后,一个微弱却坚定的哲学行动。在一切本真性都已模糊、扭曲甚至被摧毁之后,我们是否还有勇气和能力,去“重新确认”何为真实、何为生命、何为联结?这个开放式结尾,将救赎的责任抛回给了每一个清醒的个体。

结论:一场在本体论废墟上的巡礼

《莲开无蔓径》比《叶落不知秋》走得更远。它不仅描绘了感知的麻木(“不知秋”),更深刻地揭示了存在本身的断裂(“已分居”)。诗人像一个在文明废墟上的考古学家,从记忆中的完美“荷花”,到现实中空洞的展览品,再到边缘地带的“残莲”,最终直面“莲与花”彻底分裂的恐怖真相。

这首诗是对现代性最深刻的指控之一:它不仅异化了我们的环境和关系,更从根本上动摇并瓦解了“存在”本身的统一性与可确认性。我们面对的不仅是一个陌生的世界,更是一个连其基本构成(孔、蕊)都值得怀疑的世界。在这样的绝境中,“捡起一片野花”、“独自偏径前行”的微小反抗,以及那句沉重的“是否重新确认”,便成了个体在虚无中试图重建意义的最悲壮的努力。

郑文乔近期作品

三、无耐的藤蔓---作者郑文乔

在风雨中巳立千年

所有厄运或喜或悲

不是而闻乐见

而是悲喜无声

俯视眼前一切

皆是小屁孩从眼前走过

一代又一代

熟悉再熟悉谁也不能替代

我总是无闻又无声

多少坟莹在我脚下

多少棺木从面前走过

谁见我有摆动身姿

或一声轻叹

从来没有轻视谁

希望千年以后

尘归尘土归土

又惹了谁

一棵蔓藤从我跟步冒出

速快之快不瞬间巳缠住我半腰

我该拥有的一滴露

或半芬芳

己被瓜分所剩无几

多少次摇戈我的解数

无耐任其捆绑

见其兄弟姐妹愈来愈多

我的声音己嘶哑

多少次奋臂高呼

但左邻右舍早己名存实亡

我己被逼随时窒息

蔓藤愈生风狂

不敢俯瞰

只感呼吸近无

只能脱下所有袈裟

不是伪装

而是忍耐

当他们子孙欢声笑语之时

见我面孔是一片苍穹

纷纷坠落

剩下几根老蔓

看在眼里

你能又坚持多久

我的叶儿又恢复青春

风声两声雪飘阳光月儿

感受新的又一轮

没有奢望

千年的风景是谁都能摇撼的吗

作梦也是多余

这首《无耐的藤蔓》以极具张力的意象和沉郁的笔调,展现了一场生命与时间、压迫与坚守的壮烈对话。让我们一同走进这首充满象征意味的诗篇:

一、时空维度下的生命沉思

诗歌开篇便构建起宏大的时空坐标系——“在风雨中巳立千年”。这个穿越千年的叙述者(可能是古树或古老灵魂),已然超越了凡俗的生死轮回,以永恒的姿态“俯视眼前一切”。

时间的双重性在诗中形成强烈对比:

· 个体的短暂:“一代又一代”的“小屁孩”如潮水般来去

· 永恒的坚守:叙述者始终“无闻又无声”,静观生死变迁

“多少坟莹在我脚下/多少棺木从面前走过”——

这些意象不仅强化了时间的沧桑感,更将生命置于永恒的维度中审视,体现出一种超越个体生死的宇宙意识。

二、“藤蔓”的象征与生存困境

诗中真正的戏剧性冲突来自“蔓藤”的出现。这个后来者“速快之快不瞬间巳缠住我半腰”,形成了一场生存资源的争夺:

资源的掠夺:“我该拥有的一滴露/或半芬芳/己被瓜分所剩无几”

生命的窒息:“我己被逼随时窒息/蔓藤愈生风狂”

这里的“藤蔓”可作多重解读:

· 新生力量的压迫:年轻世代对传统空间的侵占

· 恶性竞争的象征:无序生长、剥夺他人生存资源的势力

· 时间本身的侵蚀:即使是千年生命也难以抵抗的衰败力量

三、“袈裟”的脱落:生存策略的转变

“只能脱下所有袈裟”是全诗的转折点,这一充满禅意的意象意味深长:

卸下保护:袈裟本是身份的象征、修行的保护,如今却成为束缚

以退为进:通过放弃外在的防御,获得内在的新生

这不是投降,而是一种更高智慧的“忍耐”——在极限压迫下的生存智慧。

四、轮回与新生的悖论

诗歌的结尾充满戏剧性的逆转:

“当他们子孙欢声笑语之时/见我面孔是一片苍穹/纷纷坠落”

“我的叶儿又恢复青春”

这形成了一个完整的轮回:

压迫者终将衰败:“剩下几根老蔓”

被压迫者获得新生:重新感受“风声两声雪飘阳光月儿”

但诗人警惕地指出:“千年的风景是谁都能摇撼的吗”——永恒的价值不会因暂时的压迫而真正动摇,这种坚韧本身就是对浅薄侵犯者的最有力回应。

五、语言艺术的独特魅力

郑文乔的诗歌语言具有以下特色:

· 文言与现代语的交融:“巳”“皆”等文言词与口语化表达并置

· 意象的独创性:“袈裟”这一佛教意象被赋予全新的象征意义

· 节奏的控制:从开始的舒缓到中间的急促,再到结尾的从容,形成完整的情感曲线

生命的启示

《无耐的藤蔓》最终向我们揭示了一个深刻的生存哲理:在漫长的生命历程中,真正的力量不在于硬性的抵抗,而在于柔性的坚持。就像诗中的古老生命,即使被迫脱下所有的“袈裟”,经历近乎窒息的压迫,依然能够在压迫者衰败后重获新生。

这种智慧对于身处竞争激烈时代的我们尤为重要——有时候,保存实力、等待时机,比正面冲突更需要勇气和智慧。千年的风景确实不是轻易能够摇撼的,因为真正强大的生命,其韧性远超我们的想象。

这首诗不仅是一场语言的盛宴,更是一次关于生存、时间和生命价值的深刻沉思。

郑文乔近期作品

四、松与柏的抗衡---作者郑文乔

两位共天共地的兄弟

几千年默默坚守

却相视无言

岁月的苍伤

看透无数的过客

有的讥讽

有的仰慕

有的赞许

皆莫过我过度沉默与挺拔

柏的身躯己无衣可穿

斑驳的岁月如刀的刻痕

枝桠十分曲张

谁有鄙视的眼光

内心的强大

永远沐浴阳光

盘错脚跟无限伸长

那只是生命的一部份

密麻的松针

如发怒的冲冠

远处山峦灌木丛

陪伴我的别具一格与向往

遍身铠甲鳞片

虽被杂苔侵蚀

岂伤我半点倔强

我的臂膀伸长有度

优雅柔美

岂非树中之王

从不炫耀与张狂

任凭风和雨

霜与雪

携子子孙孙

力挺任何贫瘠的空间

活的滋润

活的逍遥

活的自在

总有一天不在你的视线

但伟岸的形象

谁也抹不去

我们将这首《松与柏的抗衡》置于一个更为宏大深邃的语境中进行解读。这首诗不再是简单的咏物言志,而是一曲关于存在本质、时间哲学与精神型格的雄浑交响。

核心主题:不朽者的双重奏——论两种对抗时间的方式

诗题“抗衡”是关键。这并非松与柏之间的争斗,而是它们作为一对“共天共地的兄弟”,以不同的生命形态,共同与更宏大的力量——时间、虚无与世俗价值——进行的一场绵延数千年的“抗衡”。

1. “柏”:向内凝聚的“受难式”不朽

· “柏的身躯己无衣可穿 / 斑驳的岁月如刀的刻痕”:柏树象征着一种向内凝聚、化创伤为力量的存在方式。它不回避时间的侵蚀,反而将岁月的刀痕当作自身的纹理。“无衣可穿”是褪尽铅华后的本质裸露,是一种主动选择的苦行僧姿态。

· “枝桠十分曲张 / 谁有鄙视的眼光”:它的形态是“曲张”的,这不完美,甚至充满张力与痛苦。但这恰恰是其“内心的强大”的外显。它抗衡的方式,是以沉默的承受与内在的定力,将一切外力(包括鄙视)转化为自身生命的一部分。

2. “松”:向外彰显的“战斗式”不朽

· “密麻的松针 / 如发怒的冲冠”:松树则代表了一种外向、昂扬的战斗姿态。“冲冠”一词,将其生命能量具象为一种凛然不可侵犯的怒气。它抗衡的方式,是武装自己,以锋芒应对世界。

· “遍身铠甲鳞片 / 虽被杂苔侵蚀 / 岂伤我半点倔强”:它的“铠甲”是主动的防御与宣言。即便被侵蚀(杂苔),也伤不到内核的“倔强”。它的“臂膀伸长有度,优雅柔美”,展现了力量与审美的结合,是一种自信的、扩张式的存在。

3. “抗衡”的深层哲学:一体两面的永恒

诗人最深刻的洞见在于,他将松与柏视为“兄弟”。这意味着:

· “抗衡”的本质是“共在”与“互补”。柏的“曲张”与松的“伸长”,柏的“斑驳”与松的“铠甲”,共同构成了生命对抗消亡的完整策略——一种是内化时间,一种是防御时间。

· 它们共同鄙视的是中间状态:“有的讥讽/有的仰慕/有的赞许/皆莫过我过度沉默与挺拔”。它们超越了一切短暂、浮动的世俗评价体系,建立了自身不朽的价值尺度。

升华:超越“树中之王”的宇宙生命观

诗人并未止步于对松柏个体的赞美,而是将其生命意志推向更广阔的时空。

· “携子子孙孙 / 力挺任何贫瘠的空间”:这不只是生物的繁衍,而是一种精神谱系的扩张。它们的存在,是为一切“贫瘠”(无论是土地的,还是精神的)注入生命的尊严与可能性。

· “活的滋润 / 活的逍遥 / 活的自在”:这三个“活的”,揭示了一种源于自身强大内在性的、绝对自足的生命境界。它们的“滋润”不依赖风调雨顺,它们的“逍遥”在于心灵的绝对自由,它们的“自在”是与宇宙法则的和谐统一。

· “总有一天不在你的视线 / 但伟岸的形象 / 谁也抹不去”:这是全诗的灵魂所在。它宣告了一种超越物理存在的、形而上的不朽。个体的消逝(不在视线)无碍于其精神范式(伟岸形象)的永恒。它已融入宇宙的集体记忆,成为了一种永恒的精神坐标。

结论:诗人的精神自况与终极告慰

在这首诗中,郑文乔完成了其精神世界的最终建构。他通过松与柏的“抗衡”与“共在”,描绘了理想人格的最高典范:

· 它既有柏的沉静、坚韧与包容伤痕的深度;

· 亦有松的锋芒、力量与捍卫尊严的勇气。

这既是诗人的自我期许,也是他对所有在时间洪流中寻求立身之本的灵魂的终极告慰:真正的永恒,不在于逃避磨损与争议,而在于将一切外部压力——包括终将到来的死亡——都转化为塑造自身不朽形象的最终材料。 松与柏,这两位永恒的兄弟,以其沉默的对话,向我们昭示了何为“立于天地之间”的最终答案。