高古书风与大众审美:从金熙长现象热议谈当代书法界的困境

编者按

高古书风遭冷遇的背后

金熙长的高古书风引发热议,将书法专业探索与大众审美的鸿沟赤裸呈现。当“大朴不雕”被误读为“丑书”,背后是审美认知的错位。本文以这一现象为镜,剖析书法界功利心滋长、脱离生活、创新失衡的三重困境,更指明美育、修养与生活化的突围方向,为理解传统艺术的当代生命力提供了深刻视角。

金熙长的探索提醒我们:最高的书法艺术,不仅是笔墨技巧的展现,更是文化境界的传达。在这个意义上,每一位书法家都应当是文化的传承者与创造者,而每一位观众也都可能成为传统的理解者与延续者。

(编者)

原文标题:《“拙”与“丑”的争议:金熙长现象照见当代书法的审美断层与突围》

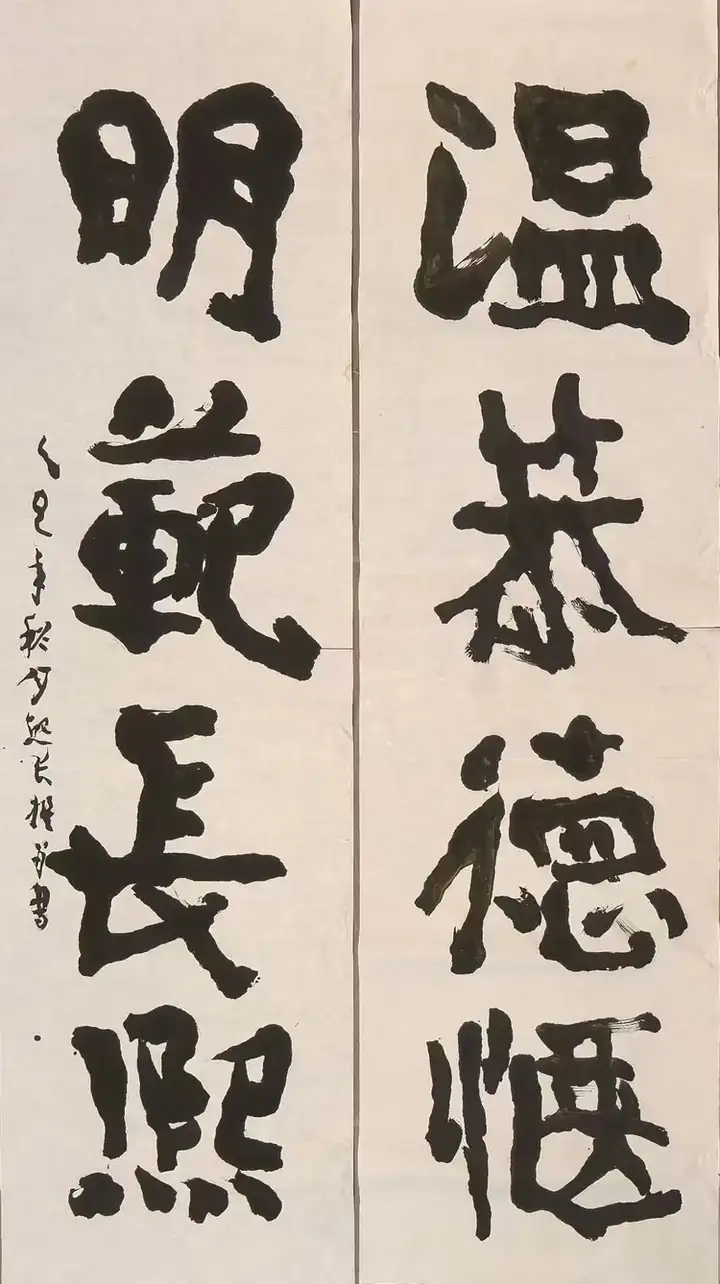

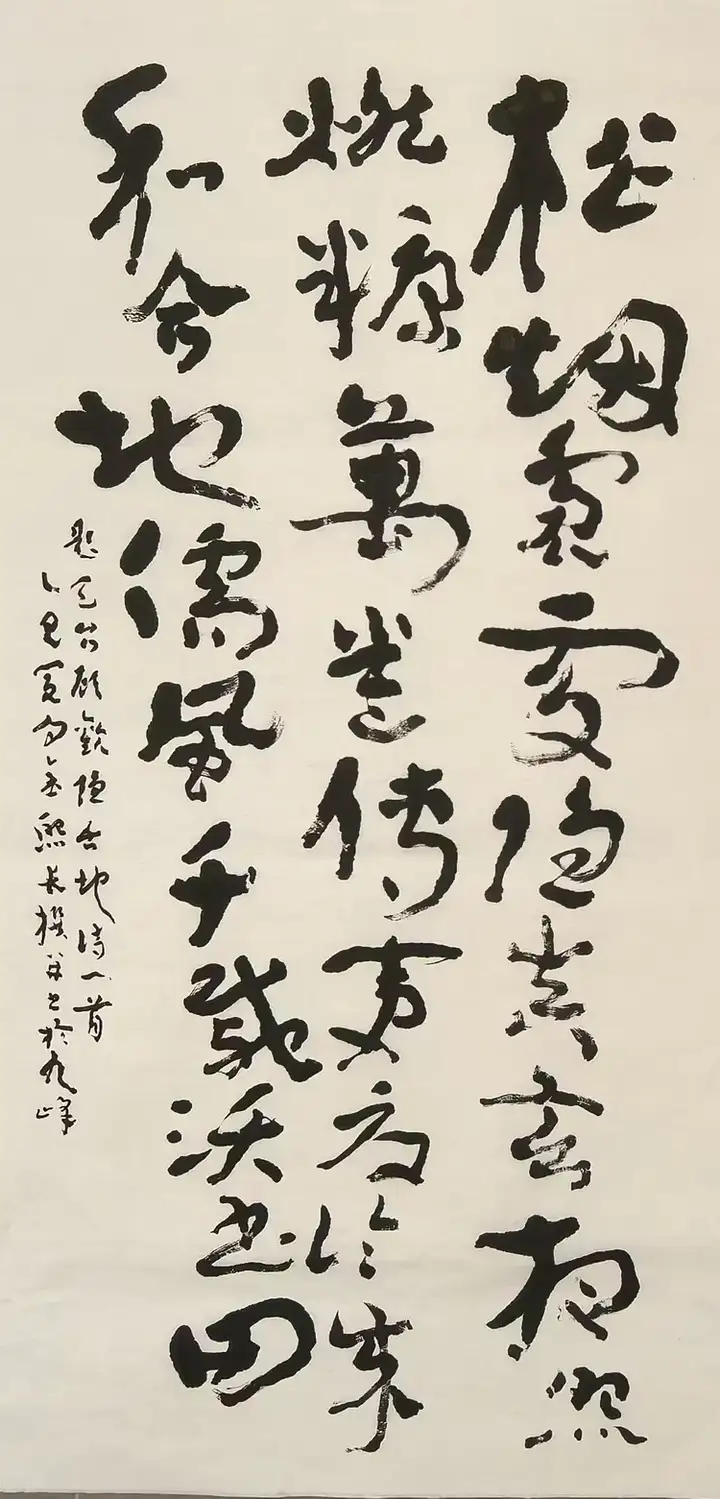

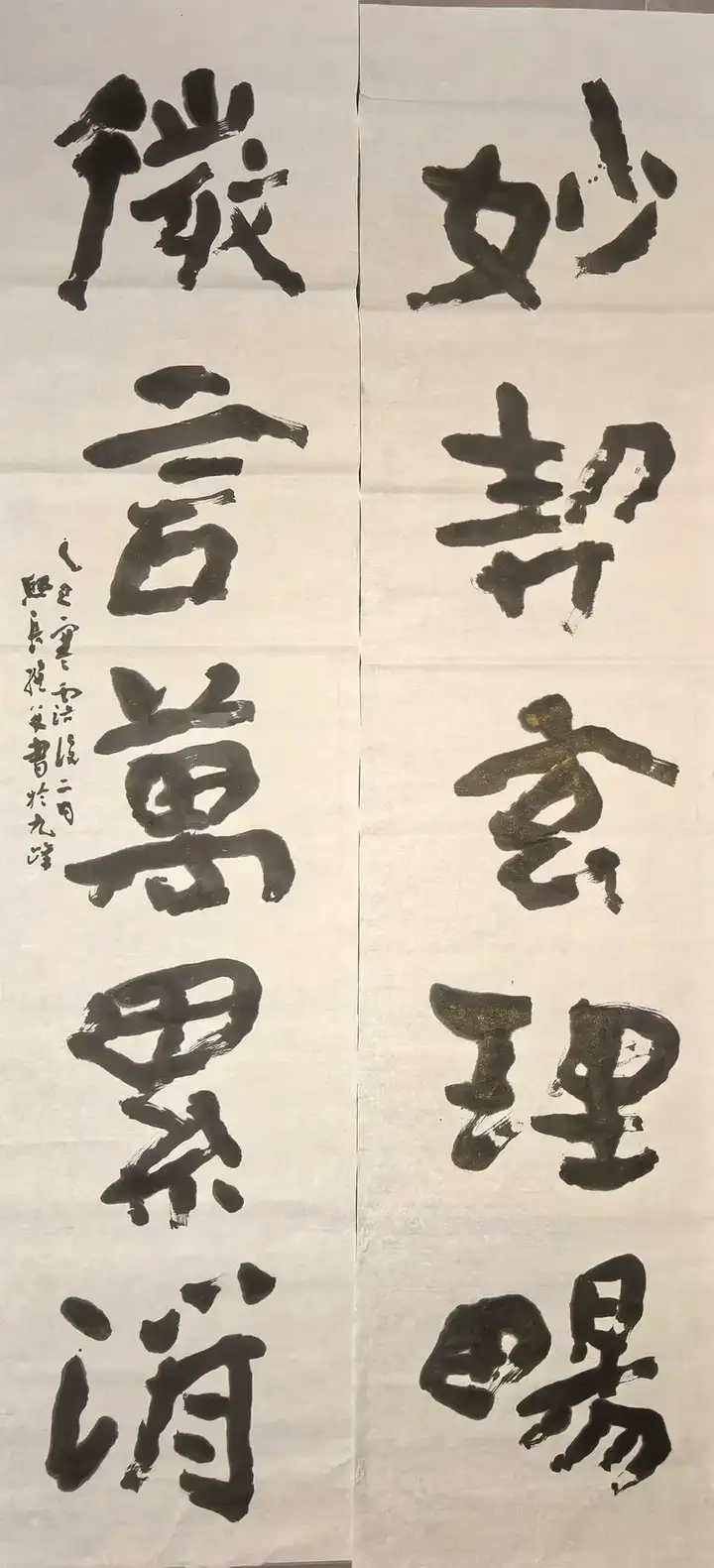

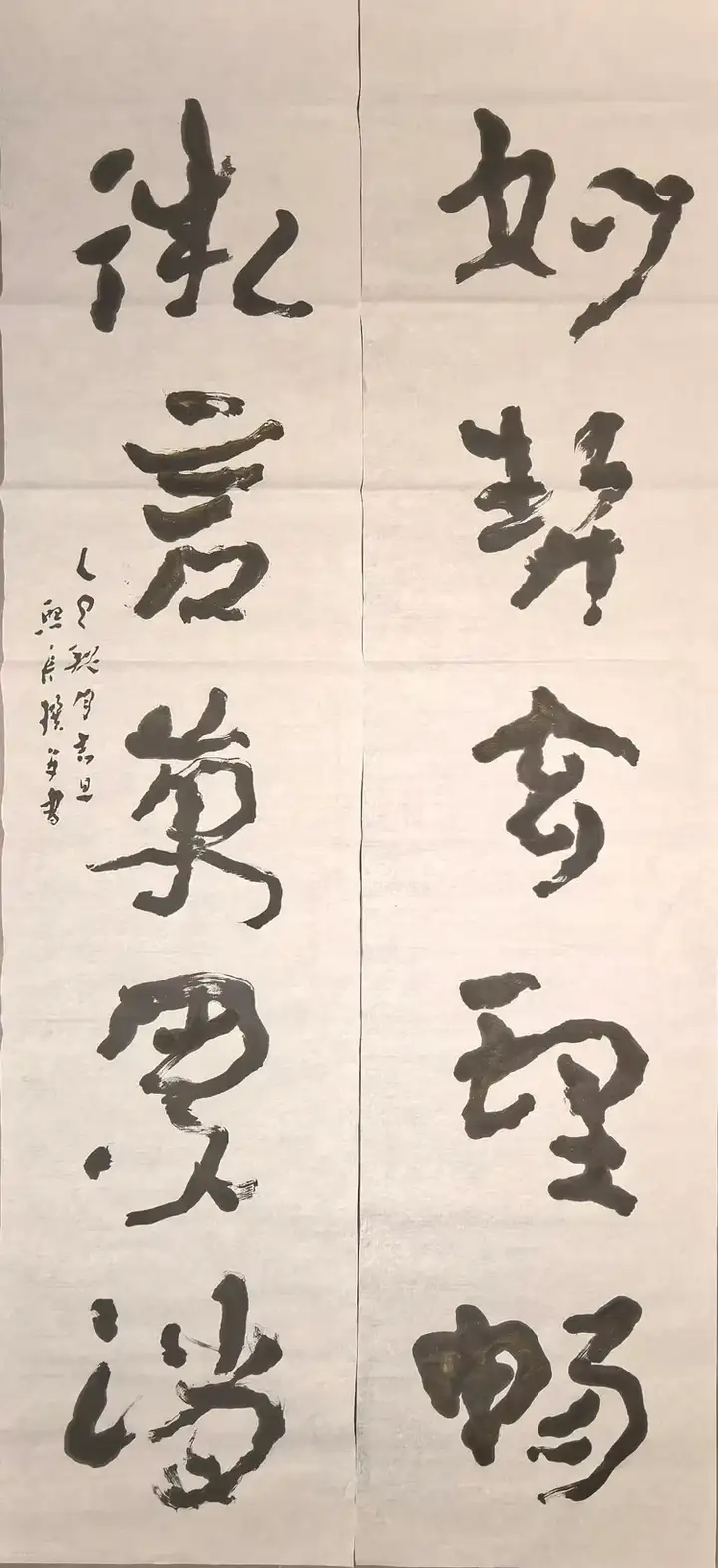

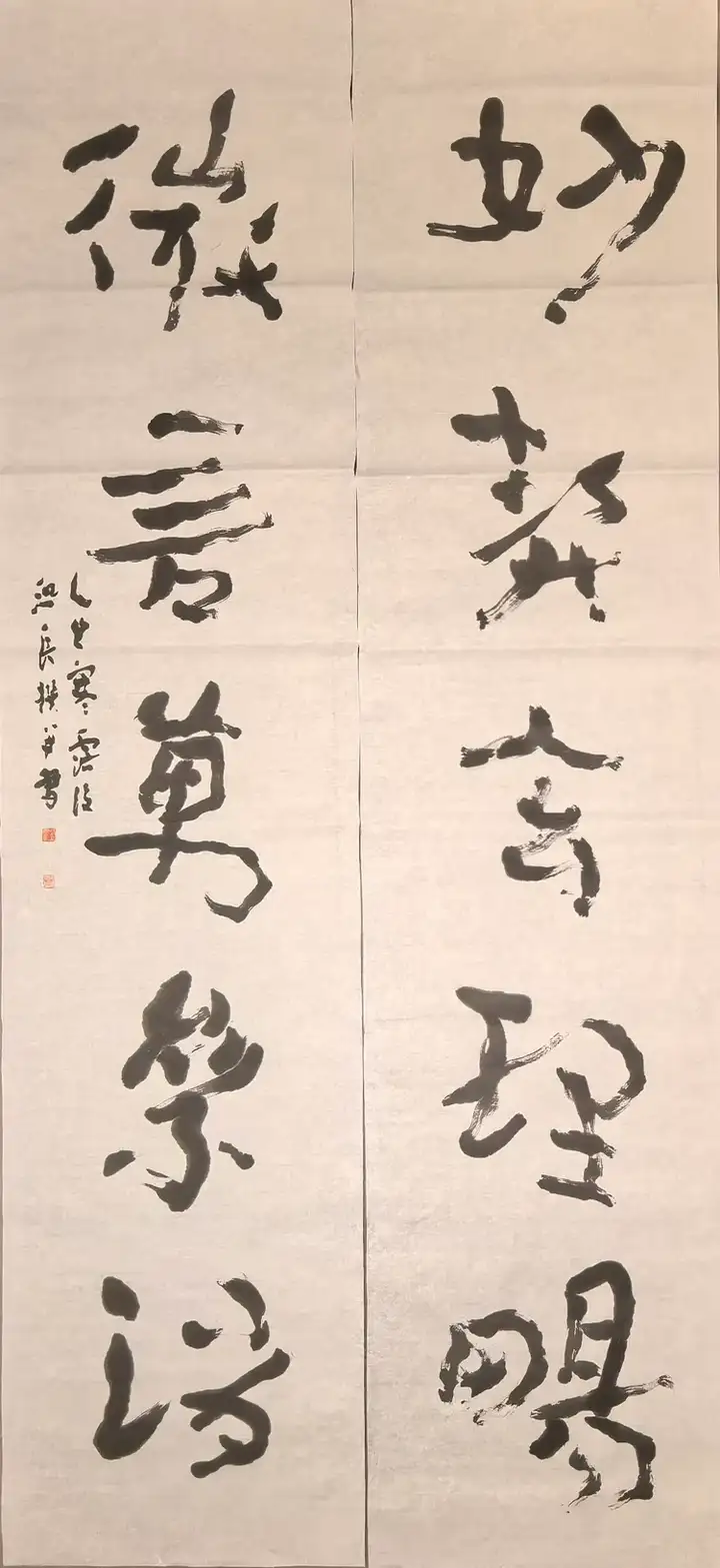

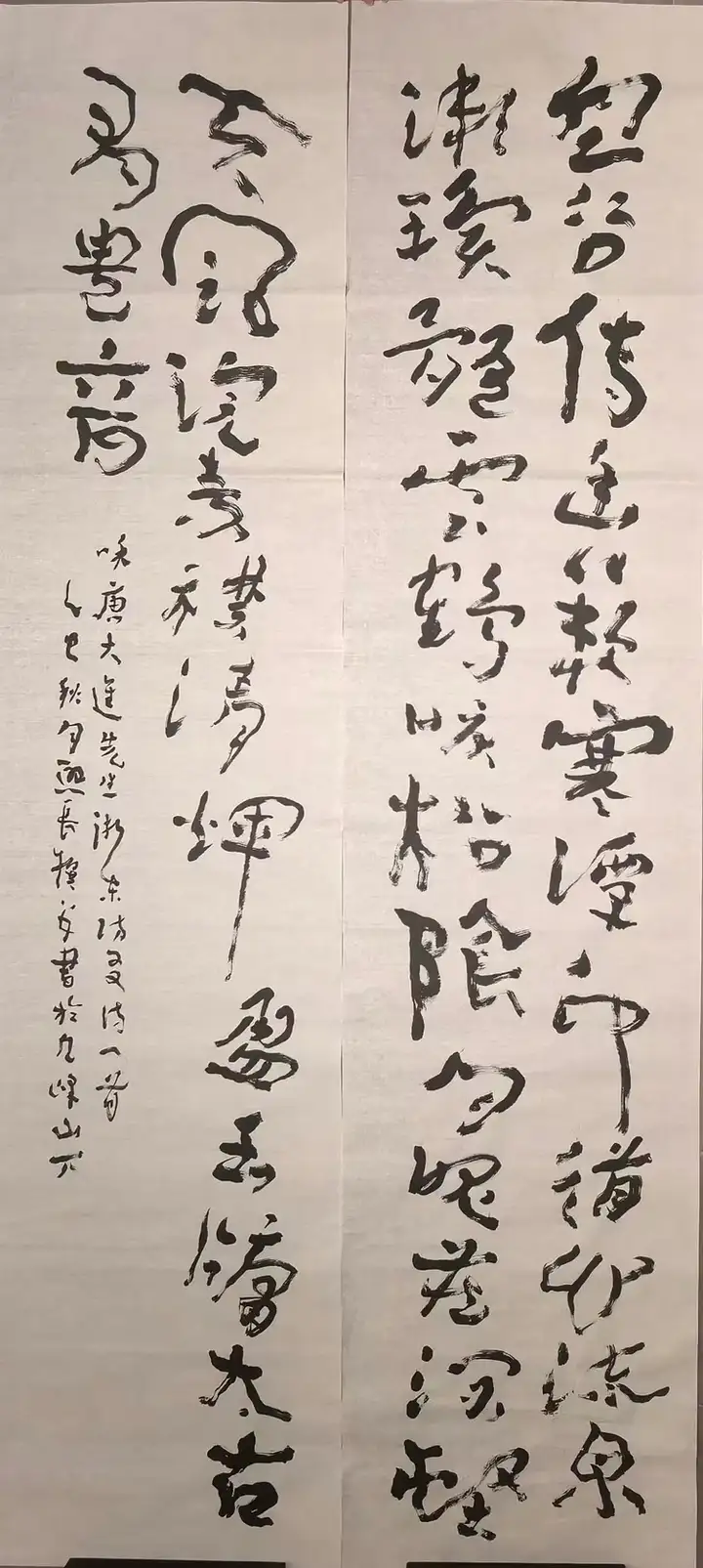

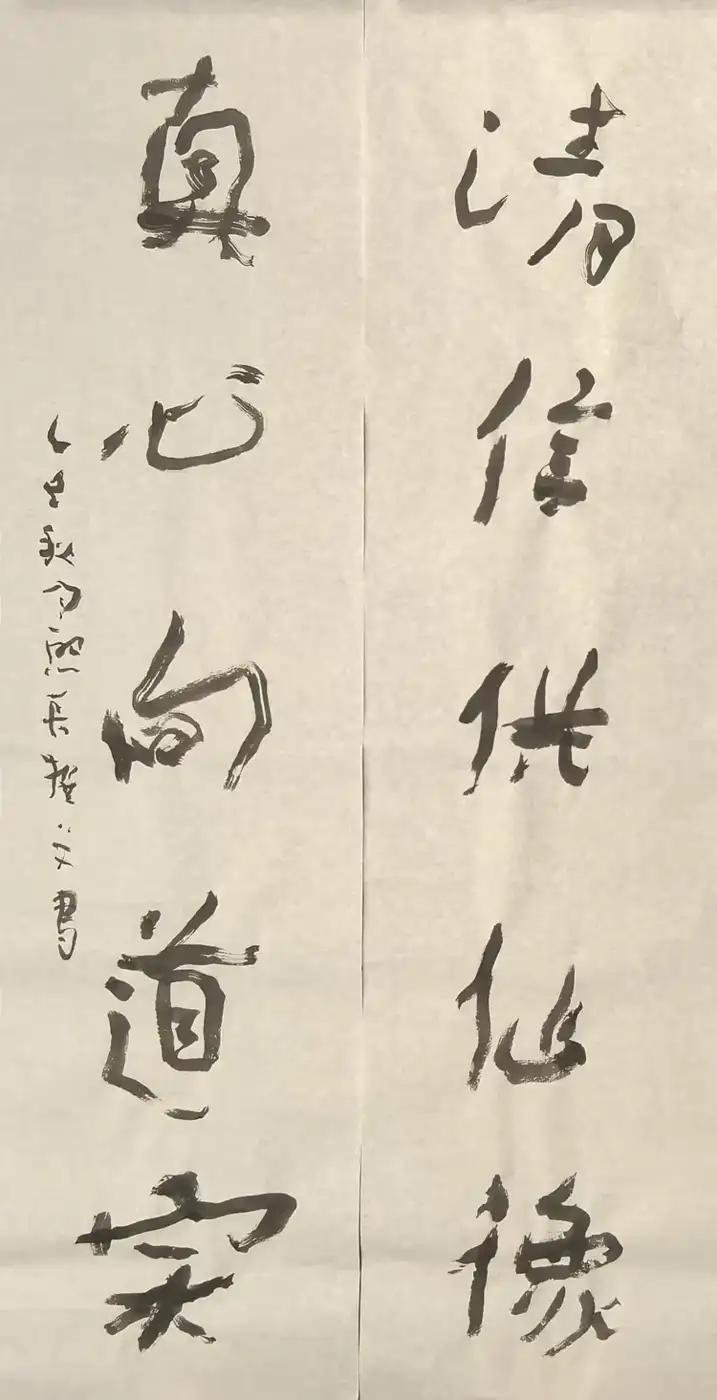

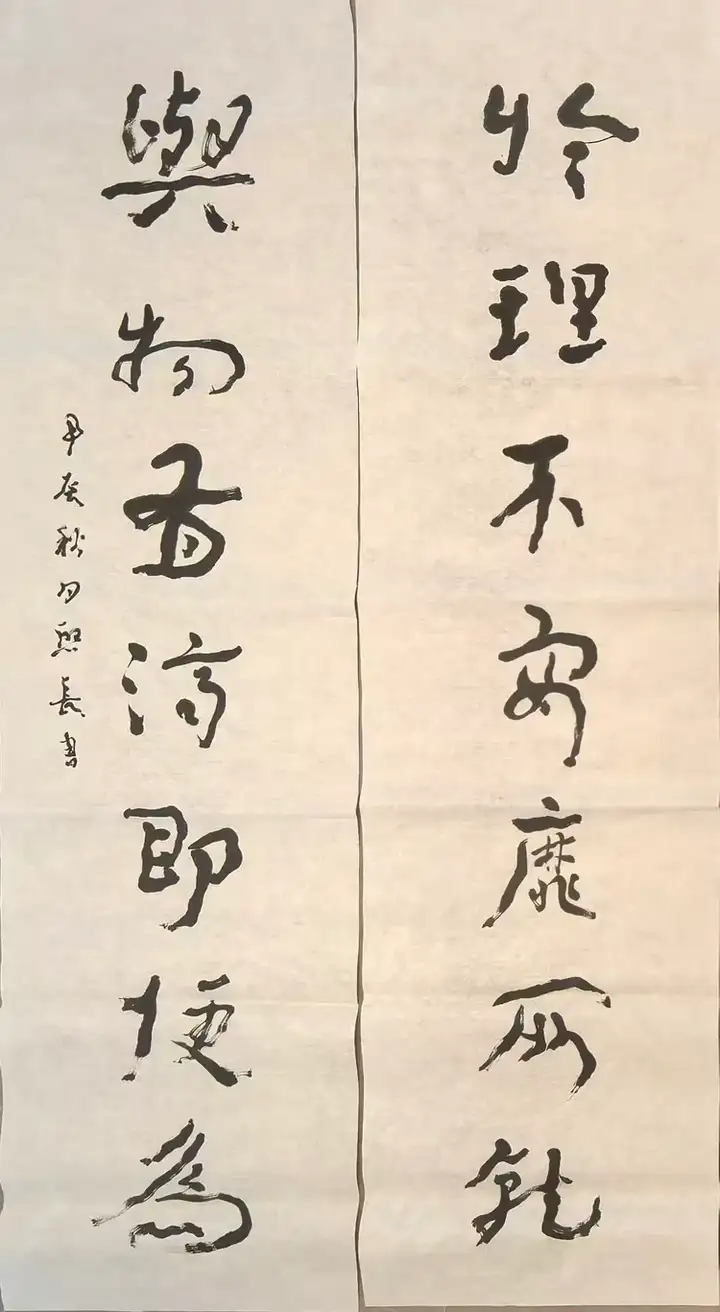

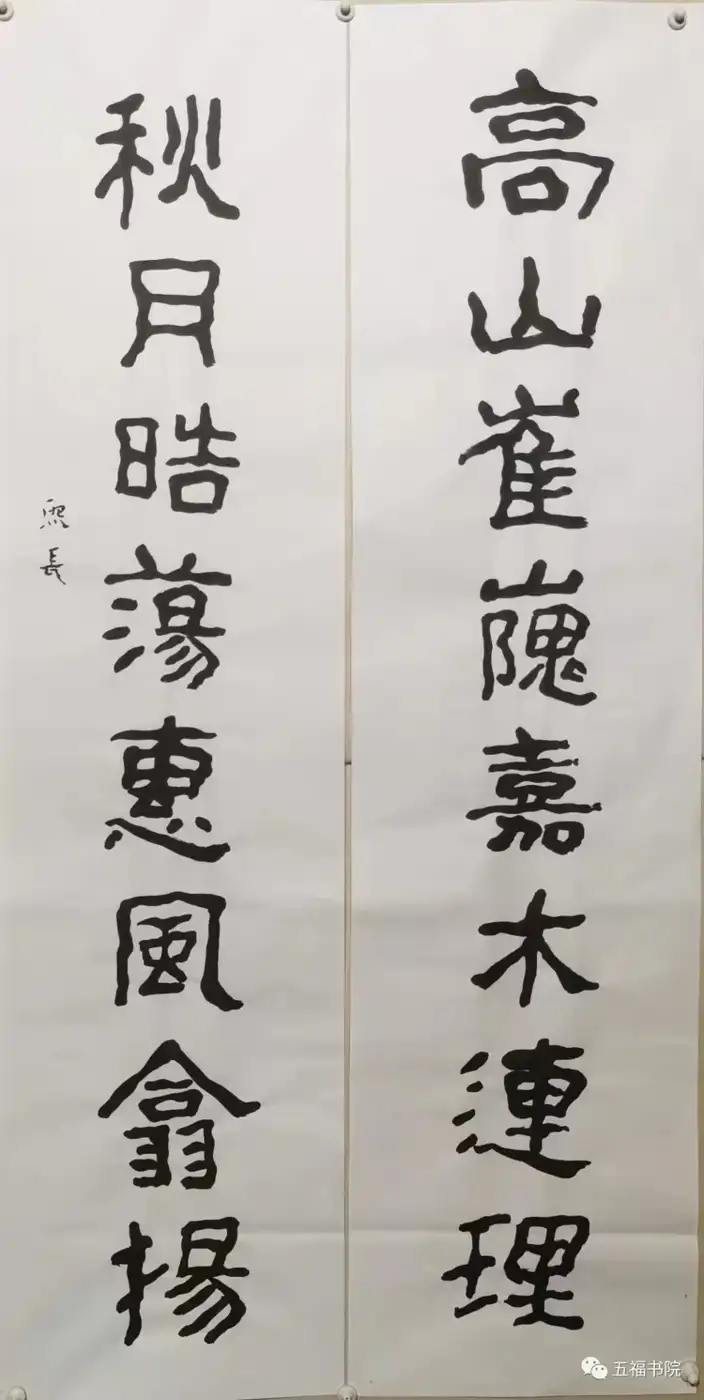

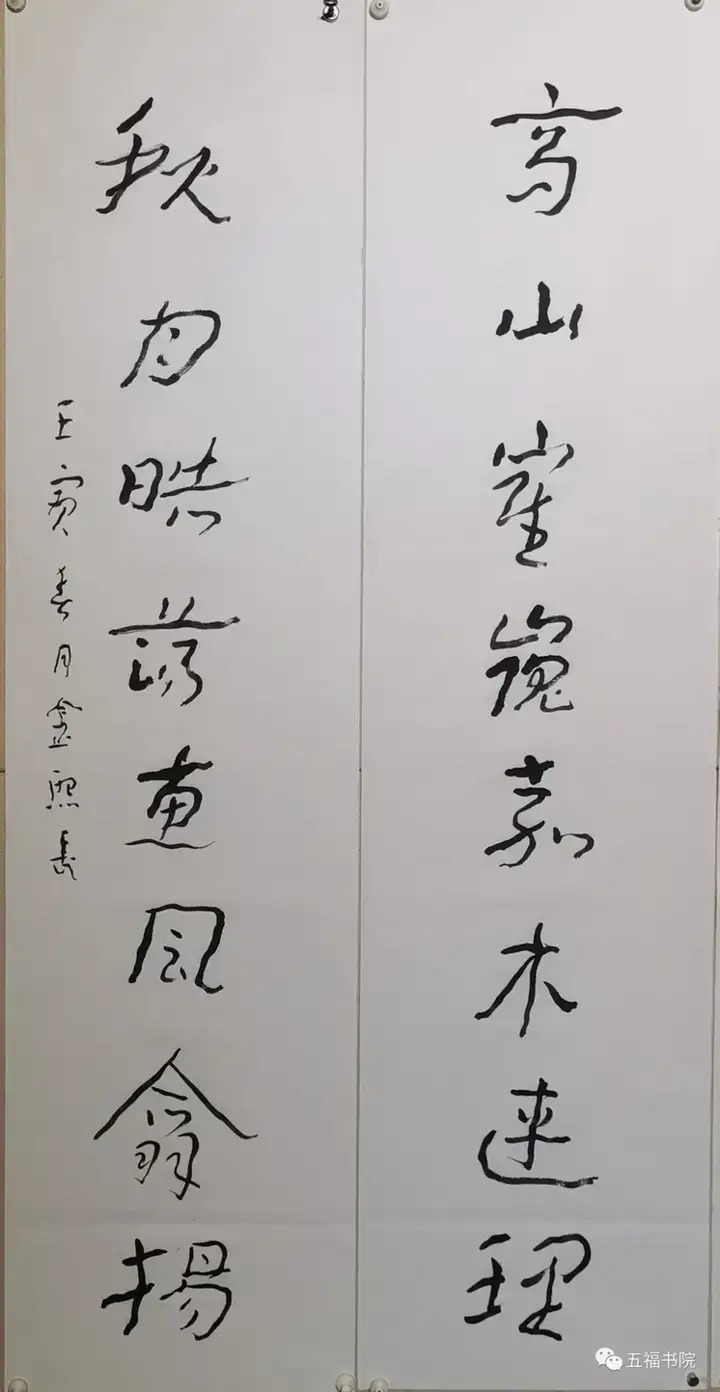

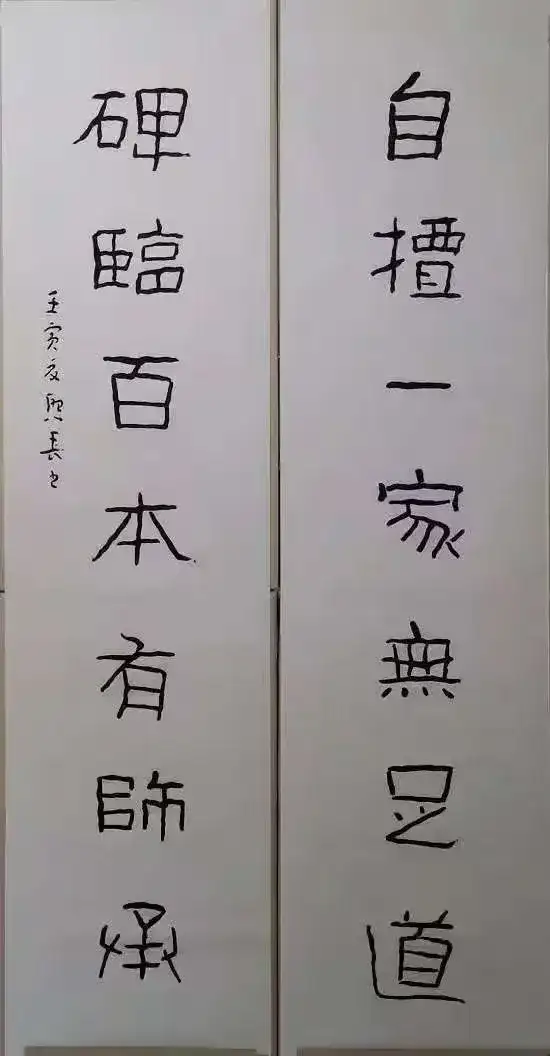

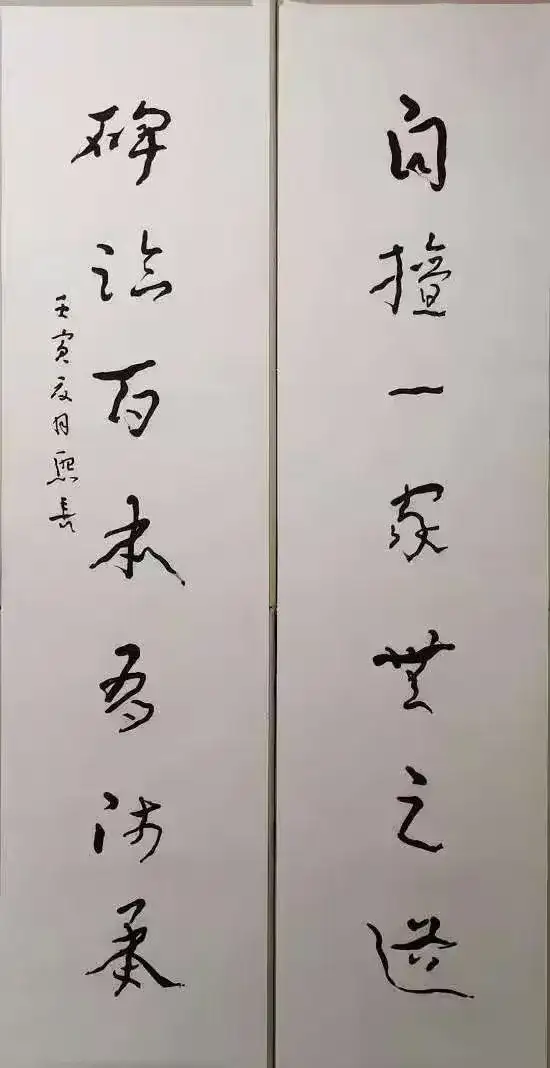

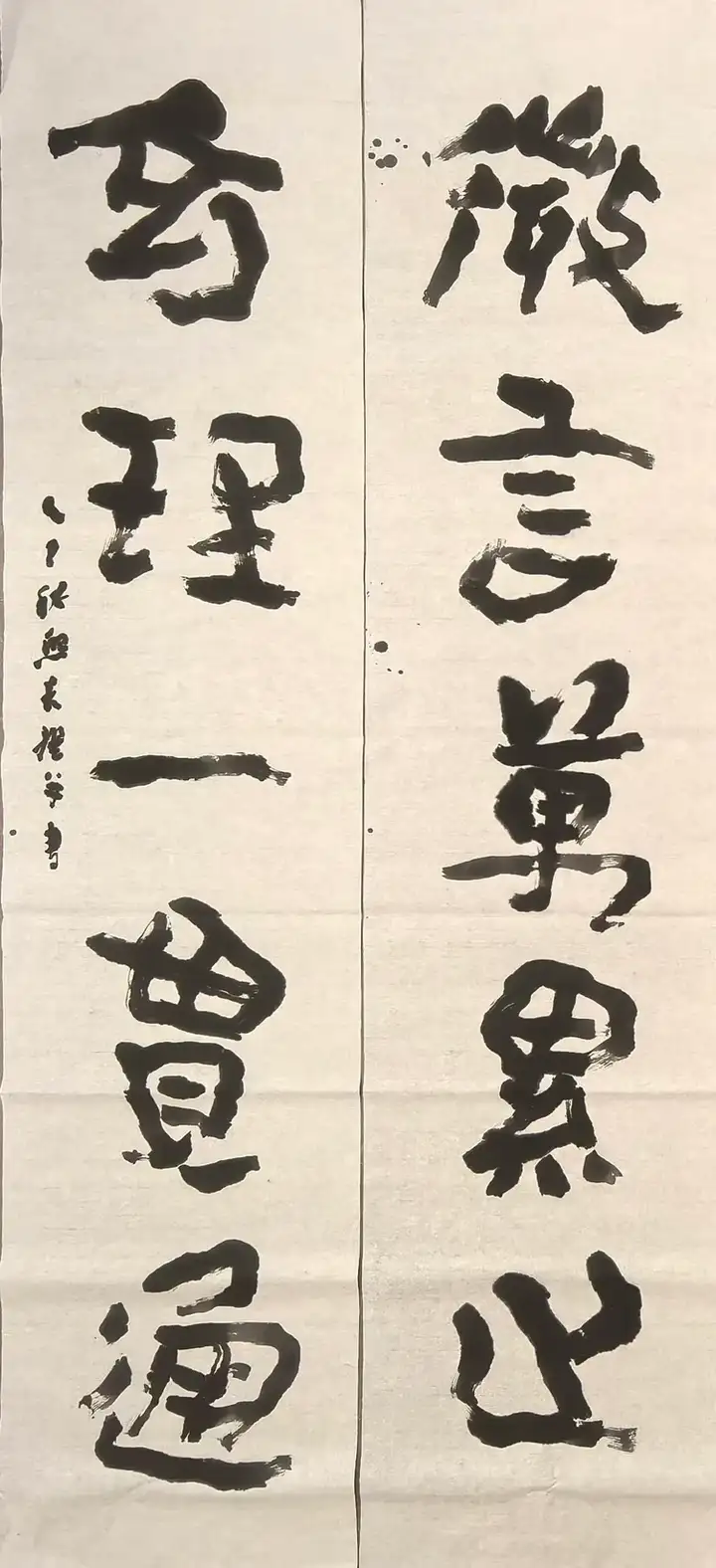

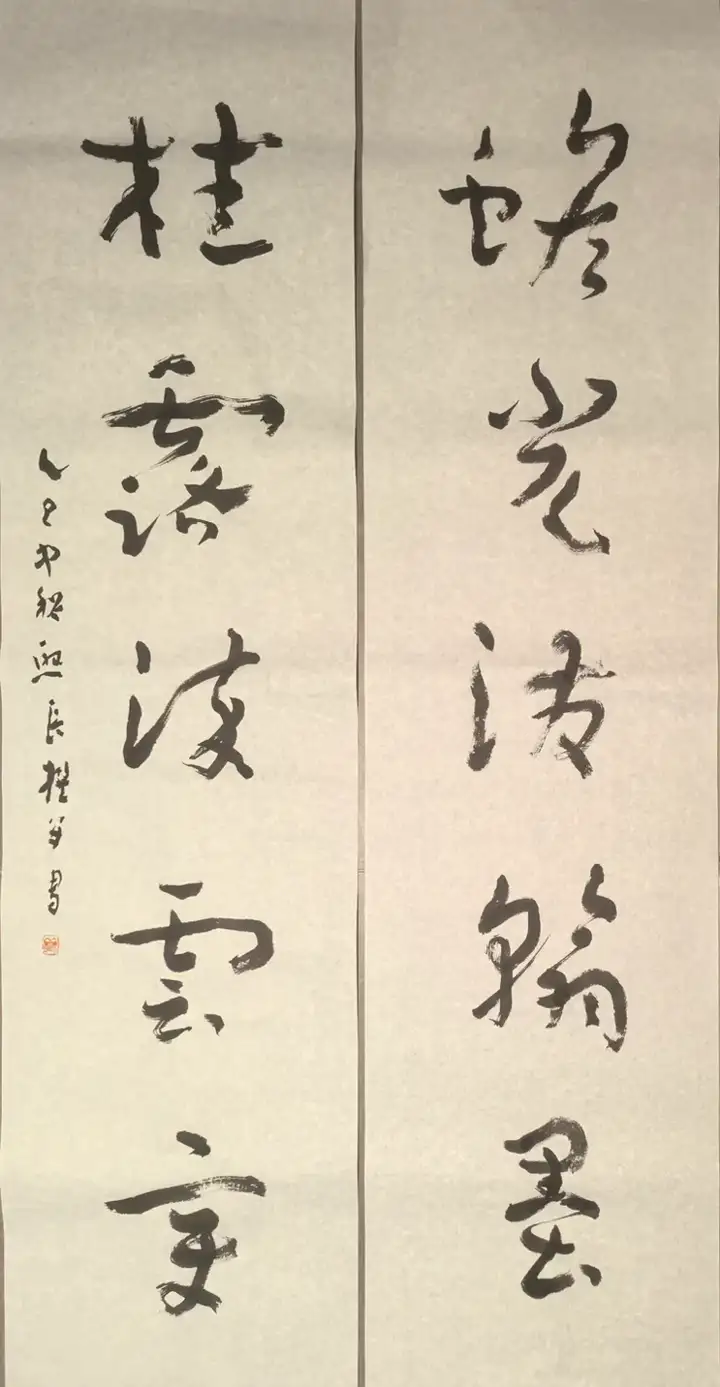

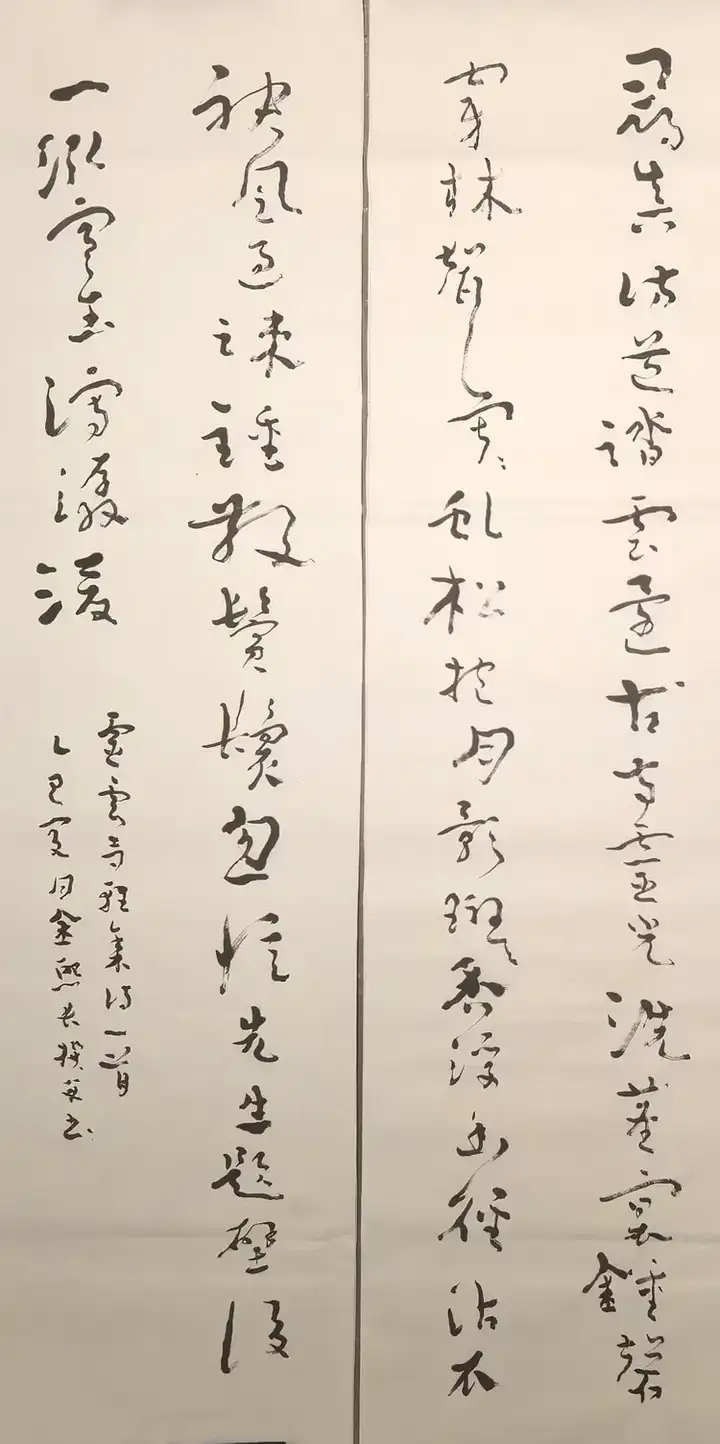

当书法家金熙长那融汇篆籀之气、追求“大朴不雕”的高古书风出现在公众视野时,引发的并非一片赞誉,而是广泛的争议与不解。其作品被不少人简单归类为“丑书”,这一颇具代表性的文化事件,像一面镜子,映照出当代书法艺术在专业探索与大众接受之间存在的巨大鸿沟。我们不禁要问:这场热议,究竟折射出书法艺术怎样的当代困境?

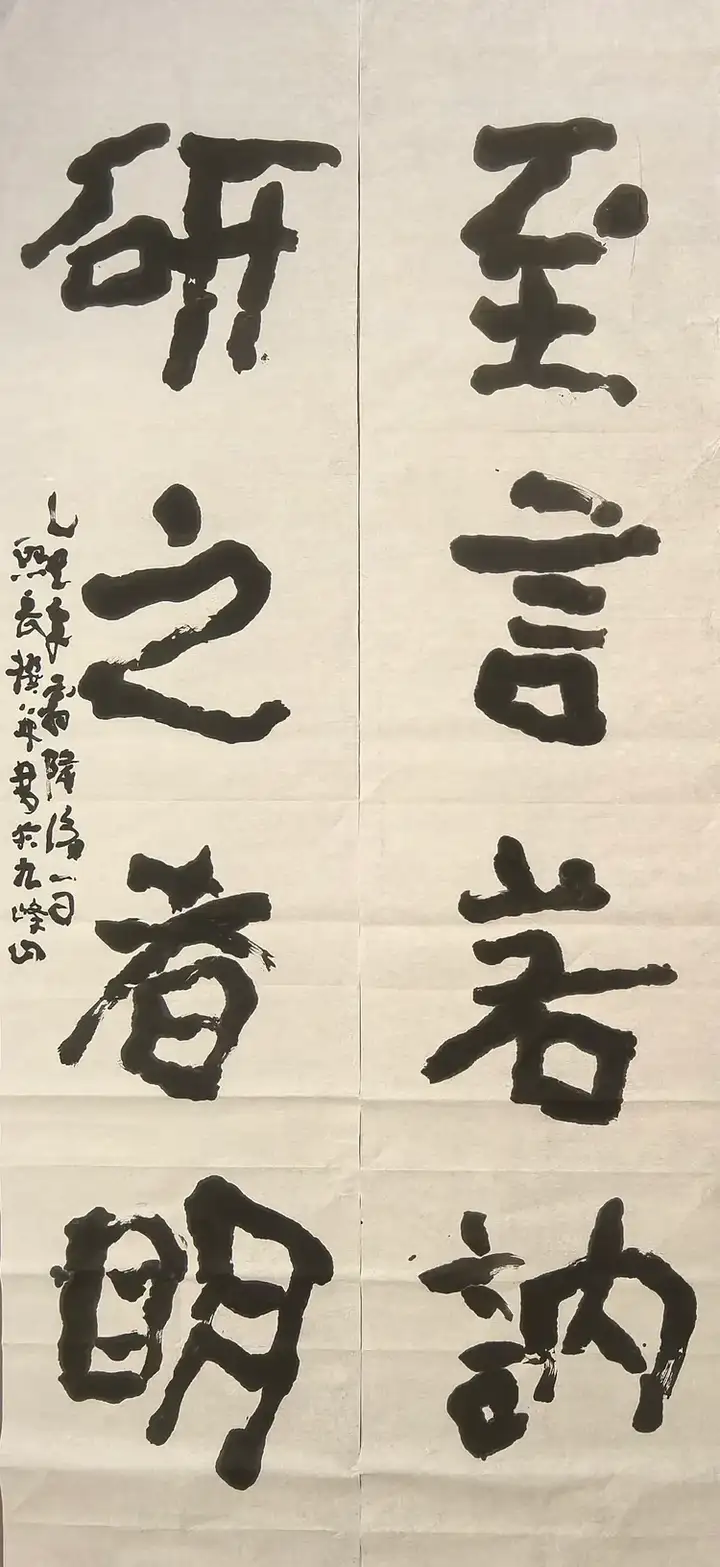

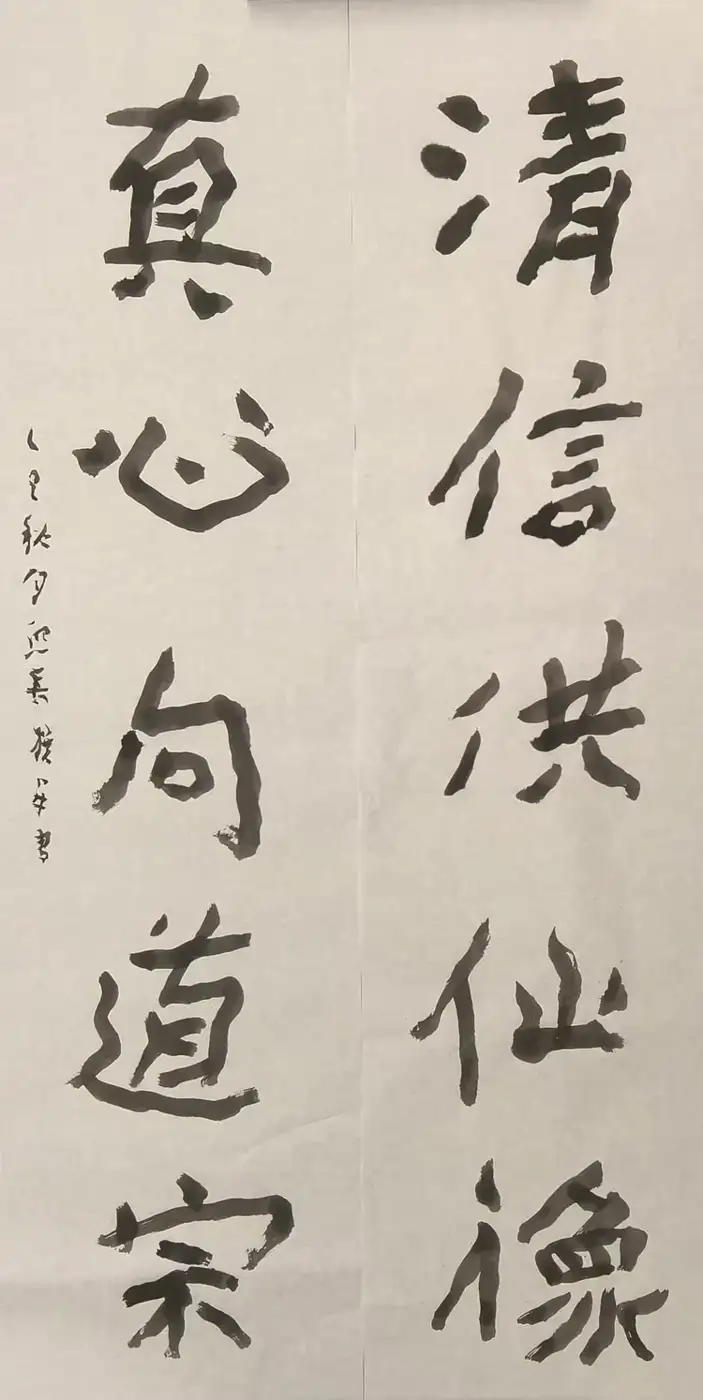

“宁拙毋巧”的审美境界与大众的“工整”期待

金熙长的书风,取法高古,线条如千年古藤般坚韧,结体在奇崛中寻求平衡,整体气韵追求一种“朴逸”之境。这种艺术探索,本质上是对中国传统美学中“宁拙毋巧”精神的当代回应。物理学大师杨振宁先生曾以此四字赠予后学,其深意在于倡导超越表面机巧、回归内在质朴的治学与为艺之道。

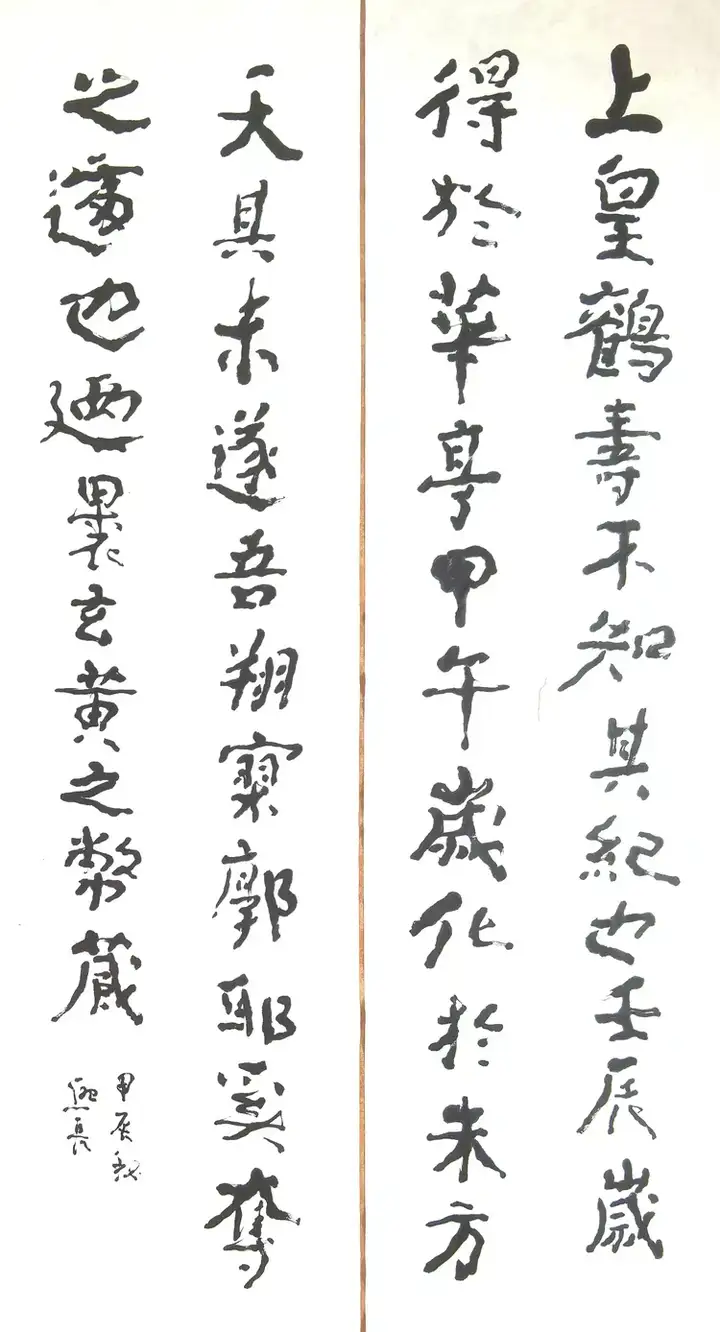

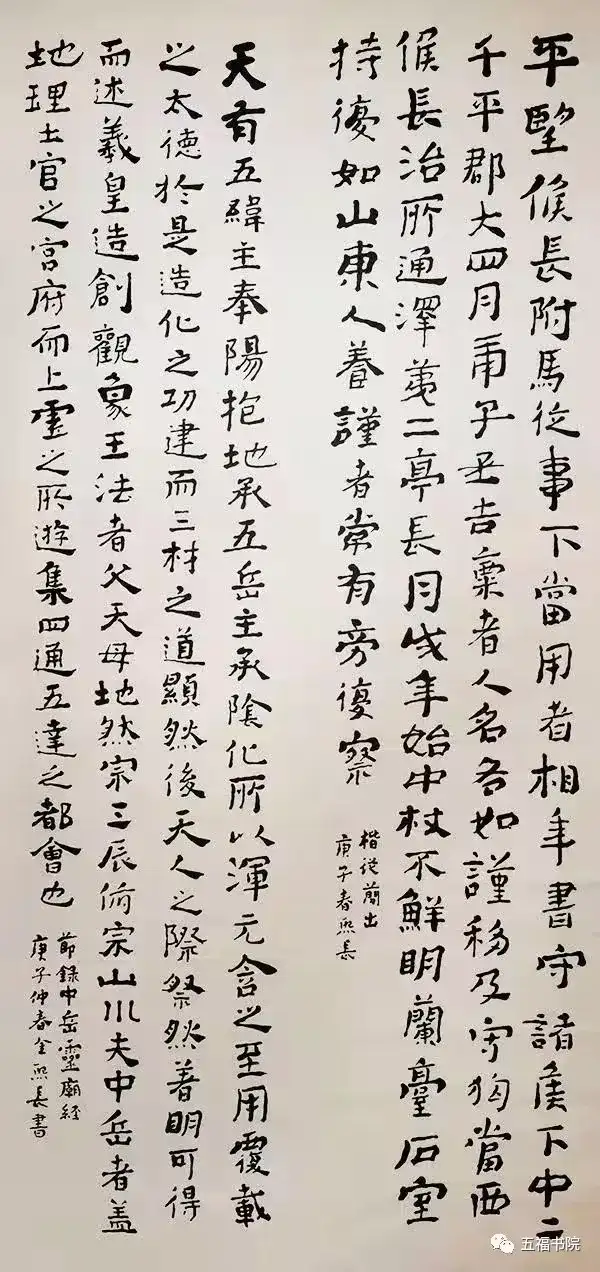

纵观艺术史,明末清初的八大山人朱耷,其笔下简括孤傲的鱼鸟,正是“大巧若拙”的绝佳诠释——形似稚拙,实则每一根线条都凝聚着强大的精神力量。此外,汉隶《衡方碑》《郙阁颂》的浑厚方整、《大开通》《汉金文》伟岸高古,无不是以“拙”趣取胜的千古典范。然而,当下大众的审美认知,多数仍长久停留在“以工整为美观”、“以秀巧为漂亮”的初级阶段,将一切打破常规、超越形式美的探索视为异端。这种审美层面的错位,是"金熙长现象"争议的核心根源。

艺术修为的无限境界:从技法到化境

任何一门艺术的臻境,都如武学修行般永无止境。真正的武林高手,必经从站桩筑基到剑术精通,最终抵达“手中无剑、心中有剑”的化境。金熙长的书法修行之路,正是这一过程的生动写照。他从青少年时期书写古人诗联的巧秀工稳,到中年时期自撰诗联的清雄磅礴,再到如今返璞归真的稚拙之境,展现了一个艺术家完整的成长轨迹。这一历程,是从注重笔法精到,到追求“无迹可寻”的境界升华。

尤为可贵的是,他的探索并未止步于书法本体,而是进一步融入了自然学科及边缘学科的跨界思考。他尝试为人工智能时代的语言大模型提供审美与线条的根源性考据,这种将古老书艺与前沿科技对话的勇气,标志着他的艺术实践已经跨越了单一艺术的藩篱,进入了更为广阔的创造领域。

超越审美断层:当代书法家的三重困境

这一审美断层背后,是当代书法界面临的更深层次、更结构性的困境。

其一,功利心态与人文修养的消退。 当代书法在走向专业化的过程中,不可避免地沾染了功利色彩。各类山寨社团明码标价兜售头衔奖项,急功近利的艺术教育催生出一批批“速成”的从业者。他们或临帖不勤而以“创新”掩盖功力不足,篆隶功夫不足即写行草,以至飘浮滑露尖当作龙飞凤舞、或用狼毫小笔写大字,以至线条单一无内涵来欺骗不懂群众,或笔肚子斜拖当长锋来自媒体炫技豪放…。更深远的问题是,传统书法家多为苏轼、黄庭坚式的通才,其作品动人之处,在于笔墨之外深厚的诗文、哲学修养所共同酿造的"书卷气"。而当代书法家大多仅精一艺,学养单薄,导致作品韵味寡淡,难以触动观者的心灵深处。

其二,职业化与生活化的悖论。 书法从古代文人的必备修养转变为现代社会的专门职业,专业化提升了其艺术纯度,却也使其逐渐脱离了日常生活的土壤。当硬笔乃至键盘彻底取代了毛笔的实用功能,当白话文普及削弱了传统文化的语境,书法便面临着从“生活艺术”向“展厅艺术”蜕变的危机,与大众的精神联结日益稀薄。

其三,创新与传承的失衡。 当代书家被赋予承续传统与大胆创新的双重使命。然而,在商业与名声的驱动下,部分探索滑向为创新而创新的形式游戏,未能从传统的深层土壤中汲取真正的养分。金熙长书风的价值,恰在于其创新并非无源之水,而是深植于高古传统之上的当代生发。

突围之路:美育、修养与生活回归

面对这些困境,突围之路在于多方位的重建。

首要任务是系统性的大众美育。必须通过教育、传媒等多种渠道,提升公众对书法艺术语言的理解能力,弥合专业与大众之间的审美鸿沟,培养能够欣赏“宁拙毋巧,宁朴毋美”的辩证之美的眼睛。金熙长的艺术实践启示我们,审美必须随时代进步,既要理解传统经典的价值,也要包容当代探索的意义。

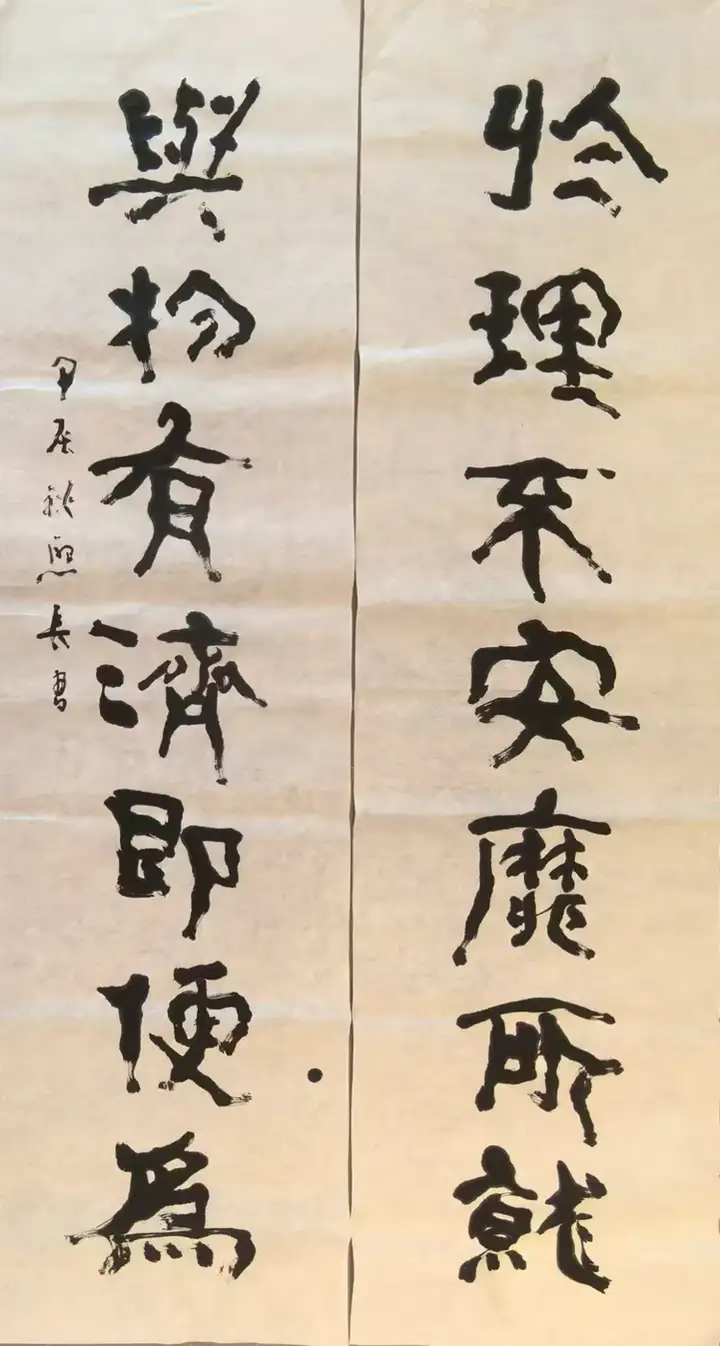

尤为可贵的是,金熙长在如何践行“书以载道,道以化人”上已经率先迈出了重要一步。他的美学思想贡献已不仅停留在教授学生如何藏锋下笔、回锋收笔的技法层面,而是开创性地提出了“书法疗愈论”,将书法创作提升到心灵涵养的高度。他主张用雄浑宽博的汉碑线条打开青少年的心胸格局,让年轻一代在笔墨挥洒间书写的不仅是汉字,更是阳光灿烂的人生态度。这种将书法艺术与心灵建设相融合的探索,为书法的当代价值注入了全新内涵。

因此,从金熙长“书法疗愈论”的提出,让我们进一步思考“书法与社会功效”在于书法家自身文化底蕴的回归。书家应自觉追寻传统文人的通才之路,滋养字外功夫,让技法承载思想,让笔墨传递修养,重新找回那份感动人心的艺术力量。

金熙长告诉笔者,他的最终方向是让书法重归当代生活。书法不应只是美术馆墙上的展品,更应通过文创、设计、公共艺术、数字媒体等新载体,有机地融入课堂,融入生活,融入现代人的审美空间,重建其与每个普通人情感世界的连接。

金熙长的高古书风及其引发的热议,是一次珍贵的文化叩问。它警示我们,书法艺术的未来,既需要创作者坚守文化自信与艺术真诚,沉潜于传统深处进行创造性的转化;也需要观赏者提升审美品味,以更开放、更多元的视角理解艺术探索。唯有如此,中国书法这门古老的艺术,才能在新时代焕发出古老而年轻的生命力,完成其承前启后的当代使命。

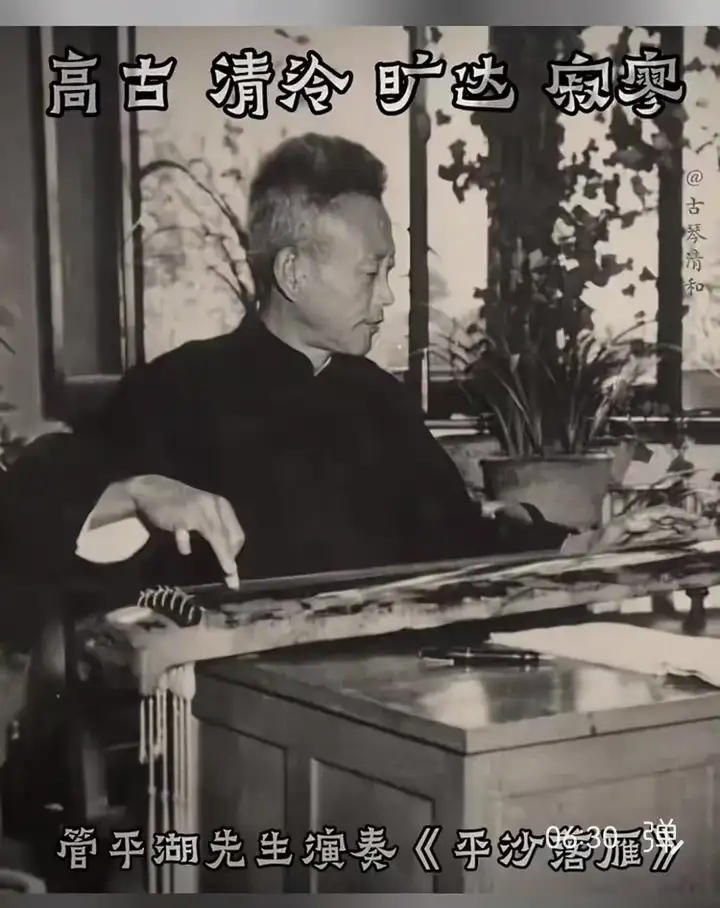

(文章写至最后,一曲管平湖的《平沙落雁》由远处传来,那高冷而旷寂的琴声与金熙长先生的书法又是那么的相似!原来,当你静下心来,多一刻停留在拙朴纯古似空山落雪的线条上,高古书风与琴韵同样能疗愈人心,倾间让烦躁冰释!)

撰文:陈善恒

策划:张晓霞

编辑:善剑 玉慈

供图:心照