《问道丹青·寻色中国|文学艺术界影响力人物》苏留英专题报道

苏留英,1955年生,毕业于许昌学院美术系,曾供职于中国工商银行许昌分行,进修于北京画院彭培泉导师国画研修生班,石齐导师新中国画画家班。原任许昌市美协副主席,许昌市三届政协委员,魏都区11届、12届政协委员,中国美术家协会省美协、省花鸟画、省国画家协会会员。现任中国农民书画研究会理事,许昌市农民书画研究会会长,中国金融书画院副院长,中国工商银行书画艺术研究院画家,北京中艺名书画院副院长,广东省民革孙中山书画院特聘画师,国家一级美术师,国务院国宾礼特供艺术家。

作品多次入选国内外大展并获奖,多次举办个人画展和联展,多次参加大型艺术品拍卖。人民日报、光明日报、中央电视台等新闻媒体均有专题报道和介绍。2005年在广东虎门鸦博馆举办“苏留英中国花鸟画画展”,2008-2009年在广州举办“国色天娇”——苏留英牡丹画艺术展;及在马来西亚举办“中国画家苏留英牡丹画展”;2011年在北京国家图书馆举办“花开盛世”——苏留英牡丹画展;2014年在北京静雅轩画廊举办“春之韵”——苏留英牡丹画展;2016年在北京工人博物馆举办庆祝建国67周年,弘扬中华传统文化“国色天香 真情牡丹”——苏留英牡丹画展;2022年在许昌市群艺馆举办“花开迎盛世 巾帼绘华章”——苏留英牡丹画展;2023年在河南省博物院举办“花开锦绣中原风”——苏留英花鸟画作品邀请展等。

作品被国内、国际友人及企事业单位、机关收藏,录入多部大型画集,结集出版的著作有《中国画家苏留英》、《苏留英花鸟画选》、《苏留英牡丹画选》、《国色天骄》、《苏留英牡丹画集》、《苏留英画牡丹技法》、《苏留英国画写意花卉团扇集》等。

2008年在中国文化报社、中华全国工商联宣教部、人民政协报社、中国北京法制文学联合会主办的“新世纪之声和谐中国”征评活动中,荣获“和谐中国德艺双馨书画名家”称号。苏留英牡丹拍卖记录请查雅昌艺术网。

苏留英与百花之王的精神图腾

文 / 当代著名作家沈思源

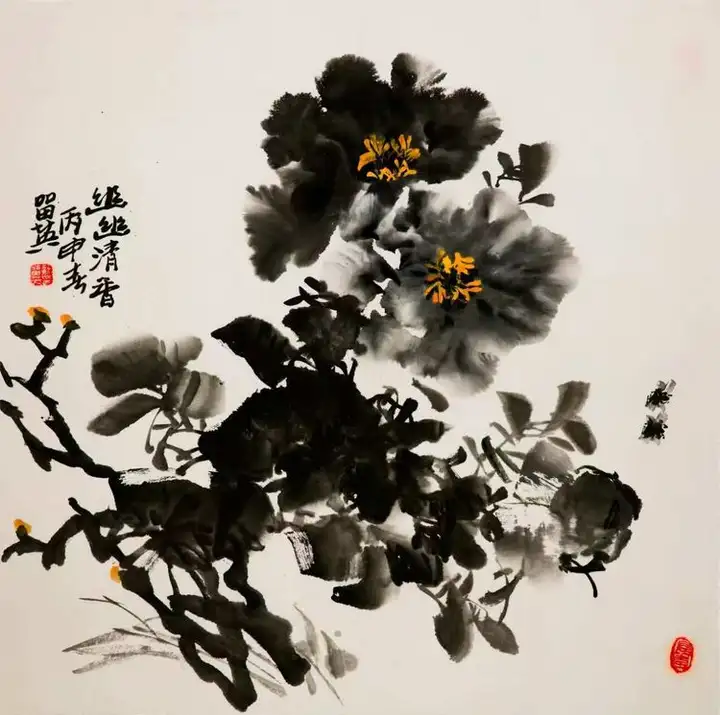

苏留英擅长画花鸟。花鸟中,尤以牡丹见长。当细细品味苏留英的作品,在她所创作的牡丹上,除了感受到牡丹的雍容端庄之外,还能感受到一种别样的清高与傲骨、高贵与典雅。除此,还有一份兰花的清雅、荷花的脱俗、水仙的美好、腊梅的坚贞、凌霄花的独立、康乃馨的慈爱……

仿佛她画的不是牡丹,而是百花之王的精神图腾。如果牡丹在女性中代表着国色天香的美貌,那么苏留英画的这位美人除了有绝世的容貌,还兼具澄澈的心境、出众的才情、高尚的品格,终因其风华绝代而令人过目即从此刻骨铭心。

这就是苏留英的牡丹图为何受人追捧的原因。也因此有人给她取名“苏牡丹”。仿佛牡丹已经融入苏留英的骨血,而苏留英也将自己的整个生命皆倾注于牡丹之中。啊,难怪,难怪她消瘦了,她必然是将自己太多太多的心血都给了牡丹。一幅幅的牡丹图,那是她心血的结晶。她不但给她的牡丹注入了心血,她也给她的牡丹注入了灵气,甚至神气。

画牡丹者众多,但是将牡丹画得独树一帜者鲜少。特别是将国画牡丹在宣纸上画出西方油画的现代的、意向的、抽象的效果,不仅需要思维上的突破,更需要创作手法上的不断创新与尝试。

通常我写一篇评论,只要见到作品,甚至不需要见到创作者本人。即使见到了本尊,我也很少提问。我希望尊重自己最直观的感受,甚至不受创造者本人的干扰。正因如此,最终每个人都认为我写出了他们意想不到的另一个自己,或者说连他们自己也没有想象到的作品中所呈现的另一种精彩。

我问她能不能当场画一幅?我想看看她创作时的状态。她同意了。随后就备水备笔,铺纸调色,等一切准备就绪,就起笔绘画。只见她用湿笔调淡浓墨,很快勾出几片牡丹的花瓣,然后略沾朱砂,画出一个个花蕊,一刻钟的功夫,一幅清雅脱俗的牡丹图便跃然纸上,随后落款《清风闻香》。我的确从画作中感受到一股清风拂面,且清香四溢。这或许就是她心灵的芬芳。在牡丹之下,她又画了几株水仙,使得整幅作品更有意境,并有了另一种清新的格调。

在整个过程中,她近乎全神贯注,紧抿双唇,凝神静气,我感受到她用笔时的那股力量由心而发,而非手腕。为此,有时甚至需要屏住呼吸。我既敬仰其创作时的忘我,又心疼其创作时的竭尽全力。有人说,艺术创作,着力即差。我对这句话有自己的理解,在苏留英老师这里,着力即差不体现在作品上,她的作品是近乎完美的,但是她的这种竭尽所有的尽心尽力,对她自己的身体是一种极大的损耗。这种牺牲,若非有一颗悲天悯人的心,是难以察觉的。好在苏留英老师喜欢绘画,并乐此不疲。这或许是老天给她的一种补偿,以精神上的愉悦犒劳她在身体上的疲累。

我终于知道自己为何心疼她?心疼到自己不忍下笔,因为诚实地表达必将触及她的灵魂,以及她内心最敏感最柔弱的部分,我似乎能感受到她内心所有的快乐与苦痛。在旁人眼里,这是一位坚强的、独立的甚至也是成功的女性,几十年来,凭借其自身的刻苦与努力,一路从河南许昌走到北京,甚至走出国门。她有众多头衔,她是国家一级美术师,国务院国宾礼特贡艺术家……

可是头衔越多,所要付出的时间、精力必将也越多。何况她总是希望透过自己的画笔将所有的美好都传递给世人,为此近乎熬尽自己的所有。就像一盏灯,不断地燃烧着。众人只看到光,看到她美丽的画,我却看到这盏油灯中的油渐渐的枯干了,我心疼。我想为这盏灯添些油。因为我知道这盏灯曾经照亮了很多人的天空,为很多人带来了美好。我多么希望,有一盏更亮的灯,可以照亮她未来的路。

在苏留英老师的性格中,有一种不屈不服的劲头,就像她画的牡丹那样。但她毕竟是一个女人,且年近七旬,很多女性在这个年龄早已赋闲在家,而她却还四处奔波,每天作画。好的绘画是养人的,这是从修身养性的角度而言。但有一种艺术家,却以自己的生命在养艺术。我不想从好与坏来评论艺术家的这种选择,艺术家之所以成为艺术家,正在于他们有自己的性格,自己的论断,当他们决定此生选择艺术,就已经准备好了献上了自己的一生。

正如苏留英老师对我说的,她吃饭也想牡丹,走路也想牡丹,甚至连睡觉都在想牡丹。在她还年富力壮时,每当牡丹花开的季节,她几乎天天都蹲在牡丹园里写生,有时一蹲就是一天。因为她天天到牡丹园去,且早出晚归,加上风吹日晒,整个人显得又黑又老,有一天一位管牡丹园的大爷就问她:“大娘啊,您每天到这里蹲着不累么?”她却并不因此感到难过。

还有一段时间,在每晚入睡前,她都会用手指在自己的肚皮上画画,将肚脐眼当作牡丹的花蕊,以花蕊为中心,用双手不断地在周围比划,有时在观想中用双手将牡丹捧起来,或者尝试去捏出一朵朵立体饱满的牡丹来。当她向我描述这些的时候,她的神情似乎又回到了那一刻,完全沉浸于对牡丹的那片痴迷之中。

我问几十年画下来,牡丹给她带来了什么?她说她的一切都是牡丹带给她的,她的婆婆对她很好,她的先生对她很好,儿子对她也孝顺。她原先所在的单位领导也对她很好,在她加入中国农民书画研究会之后,会里领导对她工作很支持,为她做了很多事情,且不计回报。对此,她充满了感恩。

我被她的这份赤诚所感动。这是一位多么美好的女性啊!这或许就是牡丹给她的最好的回馈吧。我相信,她的这份赤诚一定也感动了牡丹,所以每每在她创作牡丹时,牡丹仙子都会给她的画作上吹一口灵气。于是,她画的那一朵朵牡丹就活了。我想起她在无意间与我说到的一句话,艺术家就像造物主,要给每一个受造者吹入一口灵气。我想,她何止是吹入了一口灵气,她还赋予它们不同的性格与脾气。我问她,牡丹有多少种?她说大概有两千多种。我想,她画的,应该早已超过了这些种类。在她那里,每一朵牡丹都是独一无二的。我几乎没有从她的作品中看到重复的痕迹。她不但不模仿别人,甚至也不重复自己。她希望能够以花喻人、以花寄情、以花言志、以花传递思想与信念。我想她做到了。我们可以从她的每一幅作品中看见她内在那份不可遏止、蓬勃向上的精神,以及现代社会女性独立、自强、奋斗、向上的人格魅力。

其间,我说给苏老师拍几张照,苏老师不敢相信照片中的自己竟然这么美。我说,我是灵魂摄影师,我拍的不是您的皮囊,而是您灵魂的样子。是啊,这才是真正的她,我想,她的灵魂早已被牡丹的清香与高贵所充盈。照片里的她,丰满了,也白净了,身上流露出一股淡淡的书香气。她或许注定要在平凡的世界里活成一个与别人不一样的人物。

且留柔情写英姿——读苏留英的花鸟画

文 / 翟墨 中国艺术研究院博士生导师。

我曾说,名字往往是词汇对于一个人的终生契约。留者,存也;英者,花也;把苏氏的满腔柔情留存在花里,也许是苏留英的宿命!难怪都说她的花儿画得好!说不定,她还有机会留学英国或去举办画展呢?

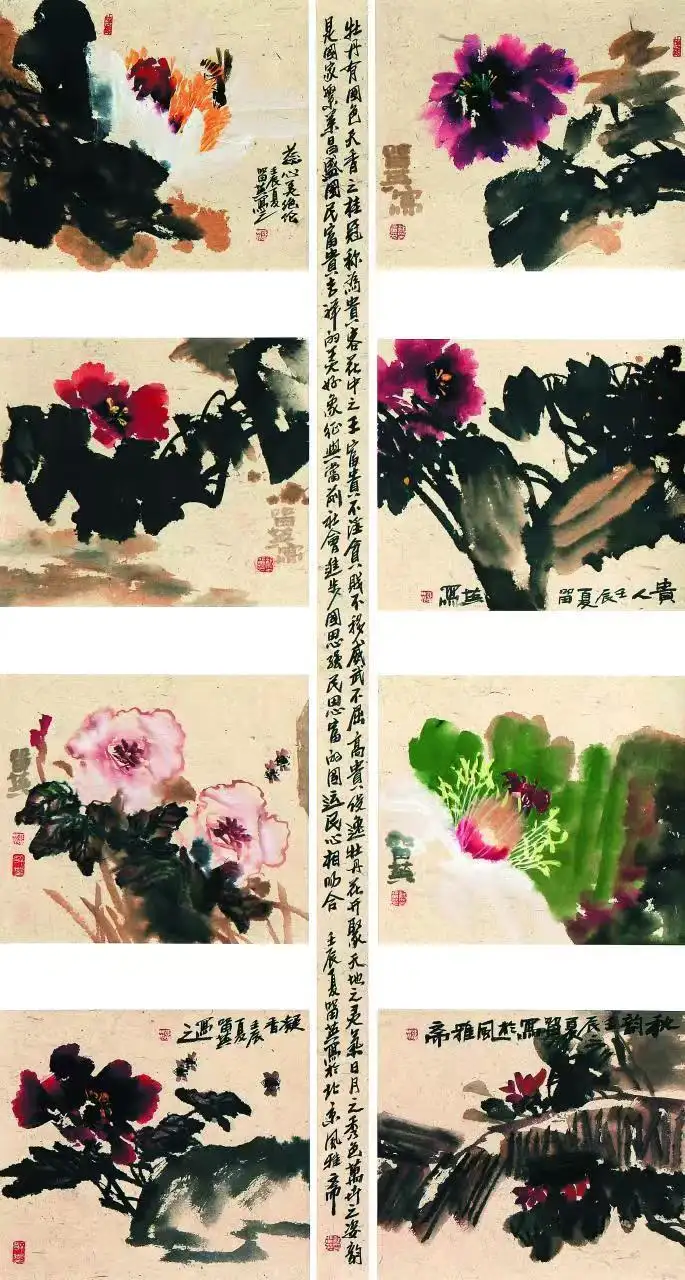

苏留英的画路较宽:冬梅、秋菊、夏荷、春兰、紫藤、牵牛、海棠、水仙都进入她的视野和画面。然而她钟情最深,画得最多,也画得最好的,还是“佳名唤作百花王,独占人间第一香”的国花牡丹。

牡丹,上古无此名,统称芍药,唐以后始以木芍药称牡丹。唐开元中,牡丹盛于长安;至宋,以洛阳为第一;在蜀,以天彭为第一。他花皆连用本名,唯牡丹独言花,故有花王之称。自唐以来,世人盛爱牡丹,至今不衰。

牡丹,是最易画也最难画的题材。说它易画,在于画牡丹者多多;说它难画,在于画得好的少。主要问题,一是俗,二是僵。看那几乎无处不在的牡丹画,有的像纸花,有的像绢花,有的像塑料花,有的像有机玻璃花乃至金花银花,唯独不是活花;没有富态贵态,没有娇态媚态,更没有香味香气。

说苏留英的牡丹画得好,在于它脱俗入雅,脱工入写,富于柔情,洋溢着青春鲜活气息。其特色在于:润、蕴、韵。

润,滋润是也。怡红公子贾宝玉说:“男人是泥做的骨肉,女人是水做的骨肉。”苏留英的牡丹,以水魂作花魂,彩墨浑然,特别滋润,有着生命的汁液在其间汩汩涌动。杜甫《奉先刘少府新画山水歌》说“元气淋漓幛犹湿”,一个“湿”字,概括了元气沛然的鲜活生机。人称牡丹为“仙子”,大概她同水仙、荷仙、凤仙等与“仙”有关的花儿都跟道家有缘——八仙不是道家的神仙吗?八仙之一的韩湘子不是曾经在初冬时,数日内令牡丹花开数色,每朵又有诗一联,令人大为惊异吗?道家之祖老子说:“上善若水”,水生成万物,生生不息,循环不己,几于“道”。一部《老子》可以说就是一部水的颂歌!谁懂得了水的奥秘,谁也就接近了深根固柢,长生久视之道。

蕴,涵蕴是也。苏留英的牡丹,像她本人一样,不显摆,不张扬,默默地散发着温馨的芳香。一如那幅《富贵花开》的题跋:“国色天香富贵花,开遍寻常百姓家。”无论姚黄、魏紫,都没有“我花开时百花杀”的霸气,也不像“曳珠顶翠朝帝君”的贵夫人,而更像洋溢着青春气息的少女,生机里透着一点娇羞;或像三日调羹汤的少妇,高雅里含着几分家常。

韵,情韵是也。清初编校《芥子园画传》的“湖上笠翁”李渔,在《闲情偶记•声容部》中说:“古云:‘尤物足以移人。’尤物维何?媚态是己。使人不知,以为美色,乌知颜色虽美,是一物也,乌足移人?加之以态,则物而尤矣……媚态之在人身,犹火之有焰,灯之有光,是无形之物,非有形之物也。惟其是物而非物,无形似有形,是以名为‘尤物’。”李渔说的是美女,其实美花岂不也是如此?

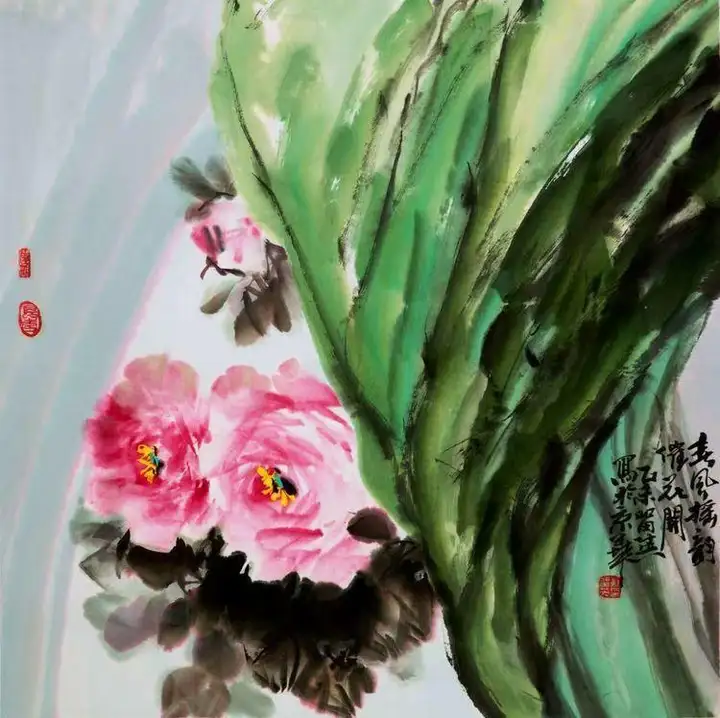

苏留英的牡丹,除红牡丹外,黄牡丹尤其精彩!如《风吹牡丹俏》《沐春》《多给自己一些空间》《洛阳常见画图中》,其他还有紫牡丹、绿牡丹、蓝牡丹乃至白牡丹、墨牡丹。《吻春风》《同春图》《清风闻香》《淡妆素抹更销魂》等,从画题亦可见出其内涵的妩媚。这些牡丹,造型绝少癫狂,用色力避浓艳,却以顾盼的俯仰,袅娜的摇曳,疏密的花叶,透明的花瓣,以及点染的几许蜂蝶,营造出一种无形而可感的氤氲氛围。她们虽淡妆素抹,而以曼倩之俏姿,浮动之暗香,脉脉之柔情,飘忽之轻吻令人销魂,这才是“花中尤物”的品位!

苏留英的花卉和牡丹,其图式语言和笔墨语言基本上仍属于传统的范畴,但不是封闭的范畴而是开放的范畴。学画,她走过了许昌学院—北京画院—中国美协;画风,她经历了传统—新潮—传统;语言,她运用了减法—加法—减法。在北京师从画家石齐、彭培泉期间,首都波涛翻滚的美术新潮令她眼花缭乱。她也曾经尝试揉纸、积彩、撞粉、拼贴、拓印以及擦吹喷淋等技巧,拼命追风赶潮,然而一阵忙活过后,她又陷入了不知驻足何处的迷茫。

《老子》第四十四章说“知止不殆”。《礼记·大学》进而阐释:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”经历了一段徘徊的苏留英,决定听从自己的直觉,顺从自己的本性,汲取新鲜营养,回归笔墨传统,以画青春柔情牡丹为主,带动其他花鸟创作。

有了定见,虑而能得,苏留英的牡丹创作数量和质量都有了明显的提升,个人的风格面貌也更加鲜明。她融会了工笔和写意,有时引入西画的背景为花卉设置花瓶和衬布,有时把花鸟置于云霞雨瀑之下,有时吸收水彩等技法将墨消融于色彩之中,但却不脱离传统花鸟画的本土本根,在重视写生和抒情的基础上绵延传统,营建和扩展自己的精神家园。

画家画到一定水平之后,面临的挑战不再是技法而是文化修养。古人云:“雪中立鹭。愚者观鹭,智者观雪,圣者观白。”我续一句“神者观化”。由“观鹭”到“观雪”到“观白”到“观化”,每位画家都有迂回曲折的长路要走。愿苏留英沿着“且留柔情写英姿”的“青春牡丹”之路,一步步地进入牡丹仙子的仙境,“神者观化”的化境。