禅笔绘心:书画新秀张墨伦重彩佛画的信仰之光与艺术之境

在当代佛画艺术的沉静天地中,张墨伦(笔名张莫)以其独特的人生选择与艺术追求,成为传承传统、体悟禅心的践行者。毕业于中央美术学院的专业素养,叠加皈依佛门后的静心修行,让他的重彩佛像作品既具学院派的精湛技法,又含佛学修行的纯粹心境。作为中国佛教协会特聘重彩佛像画家、国家民族画院研究员,张墨伦以笔为舟,在绢素与色彩间摆渡,将对佛学的深刻理解融入创作,其作品屡获权威刊物青睐,成为当代佛画艺术中兼具信仰厚度与艺术价值的典范。

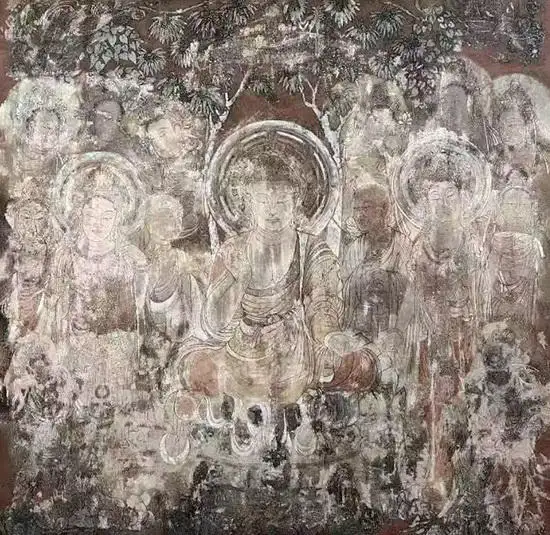

艺术的高度,离不开技法的支撑与精神的滋养,张墨伦的创作之路恰是二者的完美交融。中央美术学院的系统训练,为他筑牢了坚实的艺术根基。在这所艺术殿堂中,他深耕传统绘画技法,尤其潜心研习唐宋工笔重彩的精髓,从线条的起承转合到色彩的晕染层次,从构图的疏密布局到意境的营造渲染,都经过严苛打磨。学院派的严谨训练,让他对佛像造像的仪轨规范了然于心,既能精准把握佛陀、菩萨的形象比例与神态特质,又能灵活运用艺术语言赋予作品灵动气韵,为后续佛画创作奠定了技法基础。

若说学院教育赋予了张墨伦“形”的功底,那么皈依佛门后的修行则为他注入了“神”的灵魂。受恩师影响,他选择远离尘嚣纷扰,潜心佛法修行,“不喜尘事”的生活状态让他得以沉心静气,在参禅悟道中体悟佛学的慈悲、空性与圆融。在他看来,佛画创作绝非简单的形象复刻,而是修行的延伸与信仰的表达。每一次落笔前的焚香净心,每一次设色时的专注虔诚,都是与心性的对话、与信仰的沟通。这种“以画为禅”的创作态度,让他的作品褪去了世俗的浮躁,多了一份宁静庄重与纯粹澄澈,形成了“画如其人,人如其画”的独特气质。

学院功底与禅心修行的双重积淀,让张墨伦的佛画创作既不失专业水准,又饱含精神内涵,摆脱了民间佛画的技法局限与纯艺术创作的内涵空泛,成为当代佛画艺术中“形神兼备”的代表。

作为中国佛画艺术研究员、北京大学中国传统艺术文化研究所佛教文化艺术研究室核心成员,张墨伦的作品核心在于对佛学义理的艺术转译。他的系列佛画,以具象的艺术语言诠释抽象的佛学思想,让观者在欣赏艺术之美的同时,获得精神的启迪。

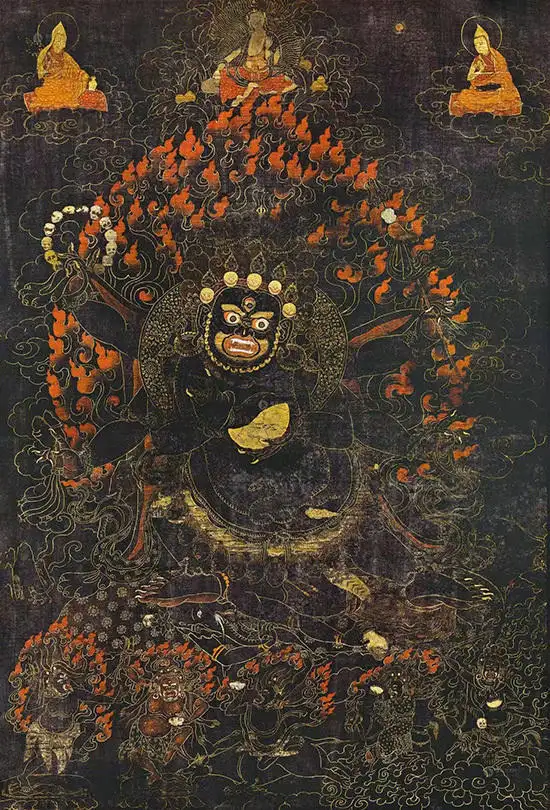

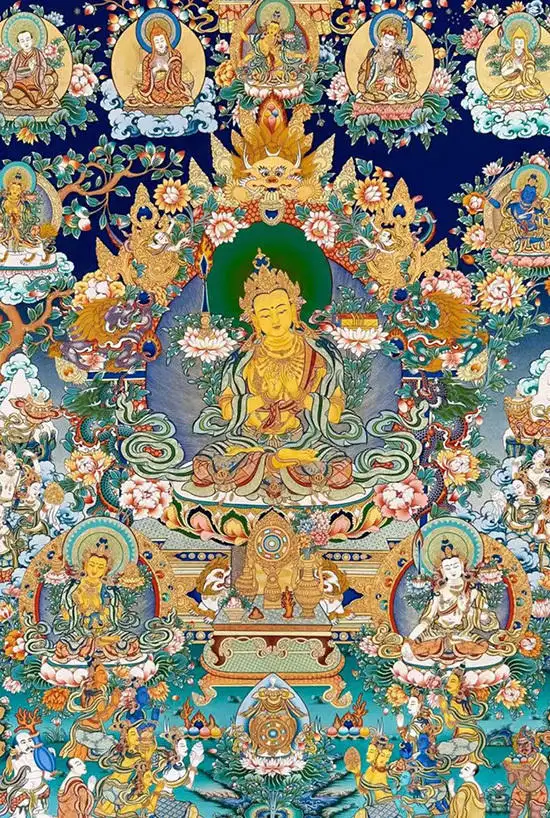

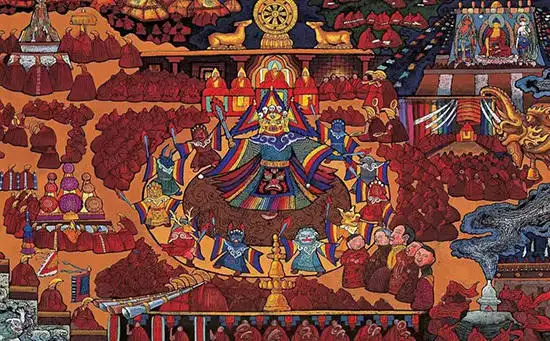

在题材选择上,张墨伦坚守传统佛画的经典范式,聚焦佛陀、菩萨、罗汉等核心形象,却又在细节中融入个人体悟。他笔下的佛像,面容饱满慈祥,眼神温润悲悯,衣袂飘逸灵动,既严格遵循佛教造像的仪轨规范,又传递出“慈悲为怀、普度众生”的佛学核心。无论是观音菩萨的温婉慈悲,还是罗汉的静定修行,都通过微妙的神态刻画与肢体语言,将佛学的向善理念与修行境界具象化,让抽象的义理变得可感可知。

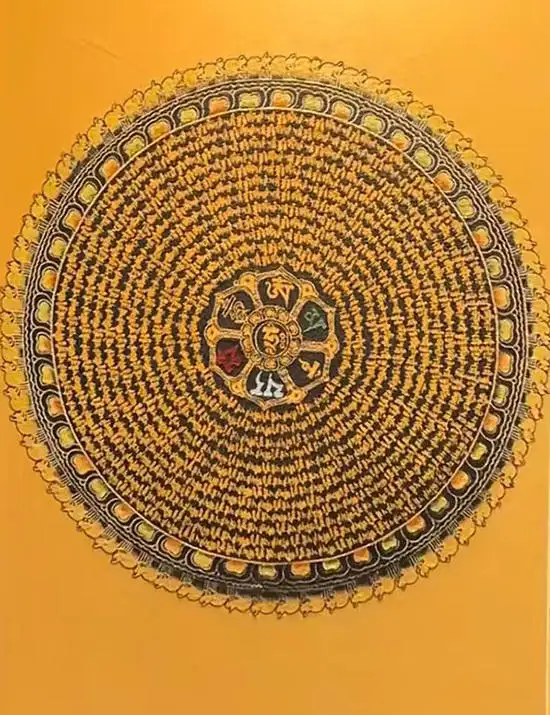

在艺术表现上,张墨伦对重彩技法的运用堪称精妙。他承袭传统工笔重彩“富丽庄重”的特质,选用天然矿物与植物颜料,通过层层罩染、积染的技法,让色彩既厚重饱满,又通透灵动。金色象征佛法的神圣庄严,红色蕴含慈悲温暖,蓝色隐喻空性宁静,色彩的搭配既符合佛教艺术的审美传统,又与佛学义理相呼应。同时,他巧妙融入现代审美意识,注重画面的空间感与层次感,让佛像在简洁背景的衬托下更显精神张力,使传统佛画在当代语境中焕发出新的生命力。

艺术的生命力,在于其传播与影响。张墨伦的佛画作品凭借深厚的文化内涵与精湛的艺术水准,受到业界广泛认可,先后在《中国书画》《艺术新闻》《今日世界》《法音》《佛教文化》《收藏界》等权威刊物发表,成为当代佛画艺术传播的重要载体。

这些刊物的认可,不仅是对其艺术成就的肯定,更折射出当代社会对佛教文化艺术的需求。在快节奏的现代生活中,人们面临着诸多精神困惑,而张墨伦的佛画作品以其宁静庄重的特质,为人们提供了心灵休憩的空间。通过刊物的传播,他的作品走进更多人的视野,让人们在感受艺术之美的同时,体悟佛学的智慧,缓解内心的焦虑,这对于弘扬传统文化、构建精神家园具有重要现实意义。

作为中国佛教协会特聘重彩佛像画家,张墨伦的作品更在佛教文化传播中扮演着重要角色。佛画是佛教文化的重要载体,他以艺术为媒介,将佛学的慈悲、向善等核心思想传递给观者,既弘扬了佛教文化的正能量,又促进了不同群体对佛教文化的理解与认同。同时,他“守正创新”的创作实践,为传统佛画的当代传承提供了有益借鉴——坚守传统仪轨与技法精髓,融入现代审美与精神体悟,让这一古老艺术形式在新时代焕发生机。

张墨伦以禅心为笔,以重彩为媒,在佛画艺术的天地中潜心修行、默默耕耘。学院功底赋予他精湛技法,佛法修行滋养他纯粹心灵,二者交融共生,成就了他独特的艺术风格与创作境界。他的作品,既是对传统佛画艺术的传承与创新,也是对佛学义理的深刻诠释,既具艺术价值,又含精神力量。

在当代社会,张墨伦的佛画艺术不仅为人们带来美的享受,更提供了心灵的慰藉与精神的指引。相信在未来,他将继续坚守信仰、深耕艺术,创作出更多优秀作品,让佛画艺术的魅力持续绽放,让佛学智慧的光芒照亮更多心灵。